Santiago de Cuba - Juillet

|

|

Santiago de Cuba - Juillet |

PAGE mise en ligne le 28 novembre 2015

Patrice Banchereau : Originaire du Maine et Loire (Angers), a vécu à Toulouse puis à Toulon. Musicien, chanteur et percussionniste, conférencier, chercheur amateur. Professeur de musiques cubaines au CNRR de Toulon-Provence-Méditerranée. Webmaster de 11 sites internet sur les musiques de Cuba. Co-auteur du cancionero rumbero avec l'Américain Barry Cox. Auteur de l'ouvrage 'le Carnaval à Cuba' (Lameca.org). Actuellement musicien des groupes Okilakuá et Colectivo Papapa (dir. Pascal Parent).

Version

pdf de cette partie de : Histoire

des tambours batá à Cuba

TABLES

DES MATIÈRES

A

lire avant cette page :

0. Introduction & Avant-propos

1. La santería et les autres religions afro-cubaines

2. Les instruments de musique de la santería

4. L'apprentissage des batá, maîtres, disciples et élèves

Sur cette page :

Chapitre

I. La

période coloniale - les cabildos lucumí

1. La nación

lucumí

2. Une présence lucumí minoritaire

3. Les cabildos de nación lucumí

4. Les cabildos lucumí havanais

5. Añabí et Atandá - La naissance des tambours

batá consacrés à La Havane

Chapitre

II.

La création de la santería moderne à La Havane

et à Matanzas.

1. Les maîtresses-femmes de la religion

lucumí au XIXe siècle

2. La Divisón

de La Habana : santo

parado et asiento,

traditions egbado et oyó

3. Oba Tero à Matanzas

4. La réconciliation entre Lucumí

et Arará

Suite

:

Chapitre III. Histoire des tambours de fundamento havanais.

1.

L'obscure histoire des tambours batá du XIXe siècle

2.

Andrés Roche « Sublime » et Pablo Roche

« Akilakuá »

3. Données

confuses à propos des autres jeux de tambours havanais du XIXe

siècle

4. La situation

dans les années 1950 racontée dans les ouvrages d'Ortiz

5. Les tambours

aberikulá, le güiro et les cajitas de Lázaro

Pedroso

6. La première

photographie de tambours batá

Chapitre

IV. Chronologie

des tambours havanais du XXe siècle.

1. Le tambor de Pablo

Roche (années 1920-1930)

2. Le tambor

de Fermín Basinde (consacré en 1927)

3. Le tambor

de Nicolás Angarica (consacré en 1942)

4. Le tambor

de « Goyo » Torregrosa (consacré en 1943)

5. Le tambor

de « Moñito » (consacré en 1944)

6. Le tambor

de Jesús Pérez (consacré en 1955)

Chapitre

V. Autres

tambours havanais à partir des années 1960.

1. Le tambor de Amador

(consacré en 1963)

2. Le tambor

d'Andrés Chacón « Pogolotti » (consacré en 1963)

3. Le tambor

de Francisco Saez Batista

4. Autres bataleros

Tableau

chronologique des tambours de fundamento havanais

Pages à venir

Chapitre

VI. Les tambours batá de fundamento à Matanzas.

Les trois premiers jeux de

fundamento matanceros :

1. Le tambor Añá Bí Oyó

2. Le tambor Añá Bí

3. Le tambor Ilú Añá

4. Autres tambours et tamboreros matanceros

5. Particularités matanceras

6. La lagune sacrée du Central Socorro

Chapitre VII. Les processions des cabildos de Regla.

Chapitre

VIII. les batá hors des rituels.

1. Les conférences de Fernando

Ortiz

2. Le monde des cabarets, de la radio et du cinéma

Page

en lien :

IX. Annexes : lexique, sources bibliographiques et remerciements (lien pdf)

1. La nación lucumí.

Yo son carabalí, negro de nación (Arsenio Rodríguez, Bruca Manigua).

Les Yoruba[1] n'ont pas été connus sous ce nom à Cuba avant la seconde moitié du XXe siècle. Avant cela, on utilisait pour les désigner le terme de Lucumí, dont l'origine est incertaine. Même si l'on retrouve sur les cartes anciennes et dans les récits des marchands d'esclaves les termes Ulcuim ou Ulkami, pour désigner le royaume d'Oyó, on ne peut à coup sûr les associer au terme Lucumí. Tout comme les termes : Arará, Carabalí, Mina, Mandinga, ou comme des dizaines d'autres, les noms utilisés pour différencier les différentes « nations » esclaves entre elles ont la plupart du temps été inventés par les trafiquants d'esclaves eux-mêmes : ils sont donc plus ou moins obsolètes en Afrique pour désigner des ethnies. Une autre hypothèse traduit une expression en langue yoruba, Oluku mi par « mon ami ». Mais il est impossible de vérifier ce terme, dans aucun dictionnaire, même dans les plus anciens, qui remontent à la seconde moitié du XIXe siècle (voir bibliographie). Le terme Yoruba ne devrait être utilisé que pour désigner les Oyó[2], qui, selon l'expression anglaise, sont les Yoruba proper. Mais, par extension, tous les royaumes ayant été sous la domination d'Oyó ont fini par être improprement désignés par le nom de yoruba.

À Cuba, on ne distinguait pas les différentes « nations » lucumí entre elles à l'exception, curieusement, des Iyesá qui ont eu une place à part : en revanche, on ne trouve que très peu de traces des « nations » Nagó, Ijebu, Ifé, Oyó, Egbado, Ondo, etc…

Comme l'a écrit Lydia Cabrera, et de manière assez singulière également, il semble que les esclaves lucumí n'aient été importés que dans quatre provinces de l'ouest de Cuba : celles de La Havane, de Matanzas, de Cienfuegos et de Villa Clara - du moins c'est presque uniquement là que l'on trouve la trace de leurs traditions. Il existait cependant un cabildo lucumí à Santiago de Cuba, et un autre à Las Tunas, seuls cabildos de cette « nation » en Oriente[3].

2. Une présence lucumí minoritaire.

La présence des Lucumí à Cuba remonterait à la création du tout premier cabildo de nación de l'histoire de l'île, qui aurait été le cabildo Changó, fondé en 1568 à La Havane, soit 48 ans après l'arrivée des premiers esclaves à Cuba, en 1520. Cependant, ce fait pourrait être mis en doute, car il contredit l'histoire générale des Lucumí à Cuba[4].

On a le sentiment que la prédominance de la culture yoruba et de la religion dite santería est due au fait qu'ils aient été les plus nombreux à Cuba : c'est en fait une idée reçue. Les esclaves dits Congos (ou Kongo) y ont été, comme en Haïti, d'assez loin majoritaires. Cependant, ils provenaient d'une aire géographique quinze à vingt fois plus vaste que celle des Yoruba, d'où une relative absence d'unité culturelle. On sait que les Portugais ont eu le monopole du trafic d'esclaves au XVIe siècle, qu'ils avaient des comptoirs importants à El Mina au Ghana, des contacts avec le Royaume de Bénin (historiquement affilié aux Yoruba). Ils se sont également installés de manière durable au royaume de Kongo qu'ils ont soumis à partir des années 1550, et christianisé vers 1590, ce qui explique que les esclaves importés aux XVIe et XVIIe siècles étaient majoritairement Kongos. Mais rien n'explique pourquoi un cabildo Changó – selon toute probabilité de nation oyó – a pu être créé à La Havane au milieu du XVIe siècle.

Dans La División de La Habana, Miguel W. Ramos explique que :

« Dans les années 1760, la proportion d'esclaves lucumí ne dépassait pas 8,22% de la population esclave de Cuba : (354 esclaves sur 4 307 recensés). Entre 1800 et 1820, cette proportion est restée presque la même – 8,38% (453 sur 5.245). Vers 1850, vingt ans après la chute de l'empire d'Oyó, la proportion passa à 35% ».

Il faut quand même noter que si ces proportions citées par Ramos

(exprimées en pourcentages) sont sans doute exactes, les chiffres

qu'il donne sont faux : en effet, le premier recensement de

1774 dénombrait 44 333 esclaves noirs à Cuba, et que celui de 1841

en dénombrait 436 495.

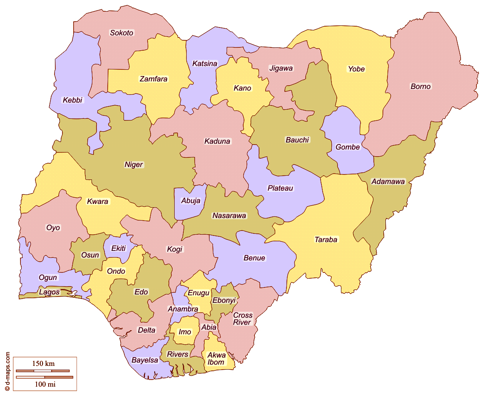

Carte politique actuelle du Nigeria.

Grâce à l'histoire de la santería racontée par ses dignitaires, perpétuant une tradition orale de l'histoire des cultes, on sait que les Egbado auraient été majoritaires à Cuba parmi les nations lucumí pendant la première moitié du XIXe siècle. Plus tard, les Oyó finiront pas imposer leur forme de religion et leurs tambours batá, nous verrons plus loin de quelle manière. Les Egbado sont originaires de la région côtière du sud-est du Nigeria, autour d'Ado et d'Ilaro (partie Orientale de l'Ogún State). Ils ont aujourd'hui changé le nom de leur ethnie pour adopter celui de Yewa, qui est une rivière nigériane, ou plus exactement une lagune, et un oricha connu à Cuba.

Si la santería est devenue la principale religion à Cuba, du moins

au départ à La Havane et dans les provinces occidentales, c'est

grâce à sa renommée, à son concept philosophique même et aux

personnalités religieuses désormais célèbres qui l'ont professée,

et non parce que les esclaves yoruba étaient majoritaires dans le

pays.

3. Les cabildos de nación lucumí.

Il est très difficile de trouver des informations fiables sur

l'histoire des cabildos

de nación lucumí en Occidente

(ce qui en soi constitue déjà un pléonasme[5]).

Les données

consignées dans les registres coloniaux sont contradictoires, tout

comme le sont les études faites par les historiens cubains, ainsi

que celles ménées par des scientifiques étrangers. Dans les

registres coloniaux havanais, on trouve des informations consignées,

souvent relatives à l'installation d'un cabildo

dans un nouveau local, mais dont l'adresse n'est pas toujours

précisée. Une fois sur deux, ses dirigeants ne sont pas non plus

mentionnés. Comme ces cabildos

changeaient souvent de nom, il est facile de les confondre. Ils sont

souvent associés, dans leur dénomination même, à un saint

catholique, mais cette association a elle aussi souvent changé avec

le temps. Après avoir consulté toutes les sources existantes, on se

rend compte que la plupart des études menées ont confondu plusieurs

versions d'un même cabildo : soit il avait tout simplement déménagé, soit il

s'était placé sous le patronage d'un autre saint catholique en

déménageant, soit il utilisait en plus (ou non) un nom africain.

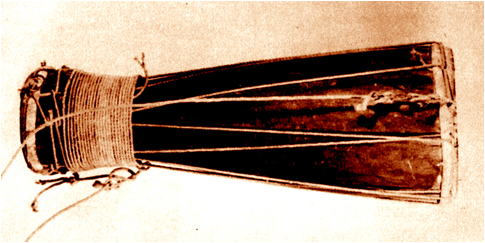

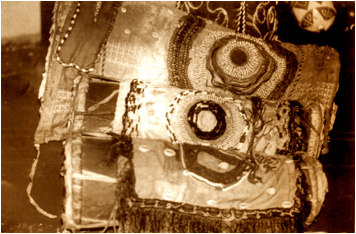

Itótele ayant appartenu au cabildo Changó Teddún, confisqué par la police[6], photo Fernando Ortiz.

Le meilleur exemple de cette confusion est le cas du plus important et du plus célèbre cabildo lucumí havanais, qui aurait compté jusqu'à 700 membres. Le nom sous lequel il est le plus connu est : cabildo Changó Teddún. Il est impossible de savoir s'il s'agit du cabildo Changó fondé en 1568, ce qui est très peu probable. Il nous a fallu plusieurs semaines, en recoupant toutes les sources, pour nous apercevoir qu'on le trouvait sous les noms de :

- cabildo Santa Bárbara,

- cabildo lucumí de Nuestra Señora de Remedios,

- cabildo lucumí Eyó-Bronces de Nuestra Señora de Remedios y Santa Bárbara (Eyó sans doute pour Oyó),

- cabildo Eyó-Bronces de Nuestra Señora de Remedios, Santa Bárbara, Nuestra Señora del Carmén y Nuestra Señora de Monserrate,

- cabildo lucumí Alaguá de Santa Bárbara (Alaguá pour Alagbá - les ancêtres),

- cabildo lucumí Changó Teddún de Santa Bárbara,

- cabildo San José 80 (du nom de son adresse, au #80 calle San José),

- cabildo Alakisa, terme péjoratif (voir plus loin),

- cabildo Añá Bí ou cabildo Atandá, noms qu'on lui donna dans le langage populaire,

- et enfin, Sociedad de Socorros mutuos bajo la Advocación de Santa Bárbara, ce qu'il est effectivement devenu en 1910.

Presque tous ces noms lui ont été donnés avec à chaque fois une adresse et un local différents, puisqu'il a déménagé de nombreuses fois. Le risque de confusion était donc considérable, et il aura été facile de croire que certains de ces noms servaient à désigner des cabildos différents. Nous reviendrons plus loin en détail sur son histoire.

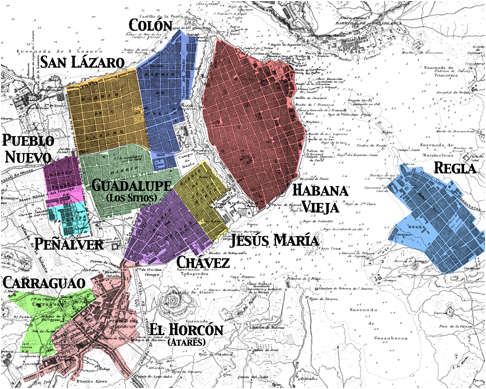

Nous n'allons pas ici détailler toutes les lois relatives aux cabildos, qui furent nombreuses, contradictoires, permissives ou répressives. En revanche, il est important de noter que ce cabildo Changó Teddún aurait été le siège d'une importante conspiration abolitionniste, même si certaines sources le nient. En effet, en 1812, il aurait eu son siège dans la maison même de José Antonio Aponte y Ulabarra (un conspirateur devenu aujourd'hui un héros cubain). Elle était située au #49 calle Jesús Peregrino, anciennement dans le barrio de Guadalupe, devenu aujourd'hui le barrio Los Sitios ou Pueblo Nuevo (et non Peñalver comme l'indique Henry B. Lovejoy[7]). Lovejoy précise que le cabildo n'aurait résidé là que de janvier à mars 1812, ce qui s'explique facilement, car le 19 mars de cette année-là, la conspiration de Aponte fut dénoncée aux autorités. José Antonio Aponte et huit de ses collaborateurs, dont six Noirs libres, furent décapités le mois suivant, et leurs têtes furent exposées en place publique.

José Antonio Aponte aurait été membre de la société Ogboni[8], en Afrique ou à Cuba. Le fait qu'un cabildo ait abrité la conspiration d'Aponte est révélateur, car il permet de mieux comprendre pourquoi, à la fin du XIXe siècle, les autorités coloniales vont vouloir supprimer l'institution que constituaient les cabildos de nación. Ceux-ci auront perduré pendant plus de 300 ans. Mais, dès le début du XIXe siècle, ils seront considérés comme des foyers d'indépendantistes et d'abolitionnistes. Le nombre croissant d'esclaves sera perçu comme un danger par l'État colonial espagnol, qui craindra qu'ils ne fomentent des révoltes, et que se reproduise dans ses colonies ce qui s'était passé en Haïti.

On trouve encore aujourd'hui à Cuba, essentiellement en province, des institutions qui utilisent « par tradition » (mais illégalement, de fait), le nom de cabildo, sans en être réellement[9], et à qui l'on a toléré l'utilisation de ce nom. Il est aisément compréhensible que plus ces institutions ont été considérées comme inoffensives, plus on leur a toléré un certain usage du nom, en quelque sorte abusif.

Les tambours batá de fundamento seraient apparus à Cuba vers 1830[10]. Tous les auteurs s'accordent à dire qu'ils étaient inconnus dans l'île auparavant, même si on trouve ça et là dans le pays des traces d'instruments qu'Ortiz nommera sustitos de los batá (substituts de batá). Si ces tambours étaient bien bimembranophones (à deux peaux), ils ressemblaient assez peu aux batá.

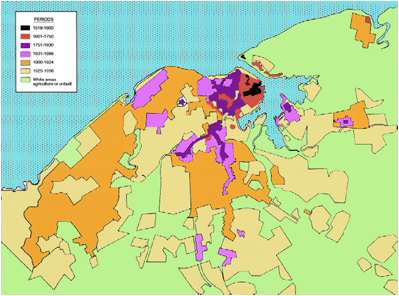

C'est au sein des cabildos lucumí qu'on aurait joué pour la première fois ces batá de fundamento. Pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle, la tradition oyó se développant, chaque cabildo lucumí fera l'acquisition de son propre jeu de tambours consacrés. Les cabildos havanais, de toutes nations, se situaient originellement intra-muros dans la vieille ville (aujourd'hui Habana Vieja), seule agglomération à l'époque. Avec la création des premiers quartiers extra-muros, qui rejoindront peu à peu les villages environnants, on obligera les cabildos à s'éloigner vers ces faubourgs excentrés, car leur présence en ville « dérangeait » pour de nombreuses raisons. Les différentes grandes « écoles » havanaises de tambours batá, qui incarneront différents styles de jeu, vont donc se situer hors du centre de La Habana Vieja : à Regla et Guanabacoa (à l'ouest, de l'autre côté de la baie), à Marianao (à l'est), et à Luyanó (au sud de la baie).

Tambours

de la société Ogboni au Nigeria.

Agglomération

de La Havane, carte actuelle.

Carte

de La Havane de 1851, avec l'ancienne découpe des quartiers et

leurs anciens noms.

Vue

de La Havane au XIXe siècle correspondant à peu près à

la carte précédente, Musée

de la Ciudad de La Habana, 1853.

La

Havane, autre carte actuelle.

Carte

montrant l'extension de l'urbanisation de la ville au fil des

siècles.

D'après les ouvrages du CIDMUC[11], la ville de La Havane aurait compté dans toute son histoire 8 cabildos lucumí et un cabildo iyesá, sur 74 cabildos.

Les 65 cabildos restant étaient :

- 21 cabildos kongo,

- 20 cabildos carabalí,

- 7 cabildos arará,

- 6 cabildos gangá,

- 6 cabildos mina et

- 5 cabildos mandinga.

Le reste de la province de La Havane n'aurait compté que deux cabildos lucumí et un cabildo kongo.

La province de Matanzas, elle, comptera 19 cabildos lucumí et 1 cabildo iyesá, (mais la ville même de Matanzas seulement 2 cabildos lucumí). Les cabildos d'origine yoruba furent donc majoritaires, car il n'y eut dans cette province que :

- 6 cabildos kongo,

- 1 cabildo carabalí,

- 4 cabildos arará,

- 5 cabildos gangá,

- 2 cabildos mina, et

- 2 cabildos mandinga.

La province de Villa Clara n'a compté que :

- 4 cabildos lucumí et 1 cabildo iyesá,

- 3 cabildos kongo et

- 1 cabildo mandinga.

Celle de Cienfuegos n'a compté que :

- 4 cabildos lucumí,

- 6 cabildos mandinga,

- 4 cabildos kongo et

- 1 cabildo arará.

Dans le reste de l'île, on ne compte qu'un seul cabildo lucumí dans toute la province de Santiago de Cuba, et un seul également dans celle de Las Tunas.

L'activité religieuse lucumí dans l'île ne fut pas limitée aux seuls cabildos, car il existait également des casa-templos ou « maisons de saint » lucumí, qui étaient des lieux de culte privés. Illégales mais parfois tolérées, certaines ont réussi à se maintenir.

Après leur interdiction à la fin du XIXe siècle, les quelques cabildos qui n'étaient pas devenus, comme la loi l'exigeait, des « sociétés d'entraide pour gens de couleur » (sociedades de socorros mutuos), deviendront eux aussi des « maisons de saint ».

À partir de 1900, la présence des Américains protestants dans l'île transformera les interdictions en persécutions, et l'on verra apparaître une réelle volonté d'éradiquer tous les cultes afro-cubains. Cette politique d'anéantissement a fait que beaucoup de jeux de tambours batá consacrés furent confisqués ou détruits. D'autres jeux furent cachés, par peur des répressions, et ont également fini par disparaître.

4. Les cabildos lucumí havanais.

On trouve dans l'article "Los Tambores Batá", chapitre de Los Intrumentos de la Música Afrocubana de Fernando Ortiz (1954), l'essentiel des événements relatifs à l'apparition des premiers tambours batá consacrés à Cuba. Bien d'autres ouvrages ne feront que reprendre les informations délivrées par Ortiz. De nos jours, depuis la « réouverture » de Cuba sur le monde, vers 1990, des chercheurs américains ou des santeros (certains sont à la fois chercheurs et santeros), sont allés interviewer les vieux musiciens et/ou les vieux sacerdotes, essayant de retracer l'histoire de cette religion afro-cubaine. Miguel Willie Rámos et Ivor Miller sont parmi les chercheurs qui ont réellement fait progresser ces recherches.

La chute de l'empire d'Oyó en 1825 et les guerres entre les différents royaumes yoruba qui s'en suivirent, conjuguées aux attaques du royaume du Dahomey, furent selon Ortiz les causes d'un afflux de Negros Lucumí à Cuba. Il y a donc logiquement eu dès lors une plus grande activité religieuse de ces esclaves au sein de leurs cabildos. Si l'on peut s'étonner que les tambours batá ne soient pas apparus avant 1830 à Cuba, on ne saurait mettre en doute l'implacable logique du raisonnement d'Ortiz.

Les cabildos, quand ils se situaient dans l'enceinte de la Habana Vieja cernée par la muralla[12], étaient en fait déjà excentrés. Ils occupaient des locaux situés au nord et au sud de la ville, dans des zones encore peu construites. Avec la création de quartiers situés à l'ouest de la muralla, ils s'éloignèrent progressivement du centre-ville, plus ou moins volontairement, dans des zones où ils seront à la fois plus tranquilles et moins gênants. Ils y devenaient également moins dangereux en cas de révolte esclave, car à portée des canons placés sur les remparts.

Ainsi, quand le cabildo Changó Teddún apparut dans les registres municipaux, il

était situé intra-muros, calle

Egido, ou calle

de los Egidos. Cette rue longeait l'extrêmité sud de

la muralla,

face à l'actuelle gare de La Havane. Il déménagea ensuite de

nombreuses fois dans la partie ouest du barrio Jesús

María, que l'on appelait El

Manglar ou Chávez,

puis dans les barrios de Los

Sitios et de Pueblo Nuevo.

À Guanabacoa existait un cabildo lucumí fondé dans les années 1870 par Ma[13] Monserrate Apóto González (Oba Tero Onichangó[14]), une prêtresse dont nous parlerons longuement plus loin.

À Regla, on dénombra au moins trois cabildos lucumí, dont le principal était le cabildo Yemayá, fondé à la fin des années 1860 par Remigio Herrera « Addéchina » (Obara Meyi). Il sera ensuite plus connu sous le nom de cabildo de Pepa[15], du nom de la propre fille d'Addéchina, Josefa Herrera Buzlet (Echú Bí), qui mourut en 1947.

Le second était connu comme le cabildo de Susana Cantero (Omi Toke). Celle-ci, prêtresse de Yemayá, fut ordonnée en 1900 dans le centre de l'île, à Palmira, par Andrea Trujillo (Ewinyimi).

Le troisième cabildo, sur lequel on dispose de très peu d'information, fut mentionné en tant que cabildo Changó[16]. En 1891 aparaîtra à Regla la sociedad de Socorros mutuos bajo la Advocación de Santa Bárbara, dirigée par un certain Joaquín Cadiz. Elle fut également appelée cabildo Africano Lucumí. Il est probable qu'il s'agisse là d'une transformation du cabildo Changó de Regla. Eulogio Rodríguez (Tata Gaitán Ogunda Fun), qui possédait une grande maison à Guanabacoa, en aurait été un membre important. Personnage religieux influent, il était en lien avec les autorités locales, comme le maire de Guanabacoa et Gerardo Machado (Président de la République de Cuba entre 1925 et 1933).

Le village de Regla tient son nom de la Virgen de Regla à qui l'on a construit un sanctuaire, sur ordre de Don Antón Recio, un noble espagnol qui possédait à la fois les terres de Regla et celles de Casablanca. La véritable Virgen de Regla est en fait originaire du Maroc où elle apparut, accomplissant des miracles, dans le détroit de Gibraltar. Elle devint patronne des marins. Regla était le lieu où l'on débarquait les esclaves à La Havane, hors de la vue des habitants de La Habana Vieja, de l'autre côté de la baie. Dans les baraques en bois de Regla, qui composent presque exclusivement sa banlieue, vivaient les esclaves devenus inutiles : malades, handicapés, etc… Ce serait eux qui auraient bâti le village originel. Ils auraient été en majorité Egbado et Ijebu.

Regla et Guanabacoa furent longtemps les quartiers les plus « noirs » de La Havane, avec Jesús María. Les Lucumí appelaient Regla Oke Odo (la colline aux rivières), ou Ará Olókun (le territoire d'Olókun). Ils appelaient également La Havane Ará nlá (le grand territoire).

Baraques en bois des faubourgs de Regla

À Marianao, loin à l'ouest du centre de La Havane se situait une importante maison de saint, celles des Ibeyis. Lydia Cabrera la décrivait ainsi dans El Monte :

« Vers 1880, dans la circonscription de Marianao, qui est devenue un quartier africain, au-delà de La Lisa, en face d'une maison connue comme ‘la maison du curé', il y avait une propriété appelée Palenque où de nombreux Lucumí et Créoles[17] vivaient sous la protection de deux santeros jumeaux, Los Ibeye, très connus à l'époque, qui avaient également de nombreux fidèles à La Havane même. On les appelait ‘les Papes jumeaux'. Ils portaient les noms de Gumersindo et Perfecto[18]. D'après ceux qui les ont connus, ils étaient riches, possédaient plusieurs maisons et une femme dans chacune de leurs maisons. Doña Chucha et Doña Pilar étaient les femmes de Gumersindo. Et Doña Cecilia Pedroso, très respectée pour son fundamento et pour sa voix, était l'épouse légitime de Perfecto. Certains de leurs contemporains disaient qu'ils étaient propriétaires de Palenque. Tous les ans, on y célébrait la grande fête de Baloggué (Ogún). Palenque était bien sûr le sanctuaire des orichas Ibeyi, Saint Cosme et Saint Damien, mais les saints les plus importants y étaient Baloggué (Ogún) et Oricha Oko. À Palenque, il n'y avait que des Lucumí. Pocito (ou Los Pocitos), situé à côté de Palenque, qui est aujourd'hui un bastion abakuá, appartenait aux Gangá. »

Dans les archives coloniales havanaises, on dénombre d'autres noms de cabildos lucumí, tels que (par ordre chronologique) :

- Le cabildo lucumí Amanga (mentionné en 1728), situé intra muros (dans Habana Vieja), près de l'église du Santo Ángel.

- Le cabildo lucumí Nuestra Señora de las Nieves (1755), intra muros, près d'un lieu appelé La Sabana.

- Le cabildo lucumí Nuestra Señora del Rosario (1755), intra muros, près de l'église Santa Catalina.

- Le cabildo lucumí Chabas ou Bambaras (1780), intra muros, dont la localisation précise est inconnue.

- Le cabildo lucumí Tembú, ou Ibanya, ou encore Allom, de Nuestra Señora de Remedios (1783), situé intra muros, calle Villegas, puis, la même année, calle Jesús María. Entre 1783 et 1784, il aurait été dirigé par un certain Juan Nepomuceno Prieto. En 1790, il se situait toujours calle Jesús María[19]. Ibanya et Allom sont les deux autres noms sous lesquels il fut connu.

- Le cabildo lucumí de Nuestra Señora de Regla (1805), dirigé par un certain Feliciano del Rey. Il ne se situait pas à Regla mais « en ville », dans Habana Vieja.

- Le cabildo lucumí Llané, (entre 1807 et 1810), de localisation inconnue, dirigé par un certain Juan Nepomuceno Montiel.

- Le cabildo iyesá de Nuestra Señora de la Merced, extra-muros,

situé dans le barrio

Jesús María, #27 calle Misión puis #7

calle

Cienfuegos. Les deux rues se situent près de

l'ancienne muralla,

à proximité de l'actuelle gare.

- Le cabildo lucumí Efón, situé dans le barrio Peñalver (1862), #41 calle Marqués González, dirigé par un certain Martín Arrostegui.

- Le cabildo lucumí de Santa Rita de Casia y San Lázaro, situé dans le barrio El Cerro (1902), dirigé par le célèbre santero « Papa » Silvestre Erice, olubatá, qui possédait son propre tambor de fundamento.

Les cabildos de Regla et Guanabacoa ne sont pas mentionnés dans les registres coloniaux havanais, puisqu'au XIXe siècle ces villages étaient séparés de La Havane – tout comme celui de Marianao à l'Ouest : ils n'étaient pas englobés dans l'agglomération havanaise comme aujourd'hui.

Les cabildos qui sont cités ici sont au nombre de 14, ce qui en fait 5 de plus (ou de trop), par rapport à ceux cités dans l'ouvrage du CIDMUC. Ce remarquable ouvrage en deux tomes (plus son étonnant atlas) constitue pourtant une source fiable, et, sur certains plans, peut-être même plus que les ouvrages d'Ortiz[20].

Les dirigeants des cabildos étaient tous des personnages religieux importants. Les Noirs libres, qui y adhéraient pour des raisons religieuses, aidaient à réunir de l'argent pour racheter la liberté de certains esclaves ayant été des dignitaires religieux de haut rang en Afrique, et la plupart du temps des devins. Ces derniers étaient ensuite nommés à la tête d'un cabildo pour y officier à plein temps.

La tradition qui veut qu'avant de commencer une initiation dans la santería on soit baptisé dans la religion chrétienne commença dans les cabildos : pour en devenir membre, tout comme pour être affranchi, il fallait être baptisé. Les dirigeants entretenaient ainsi de meilleures relations avec l'église. L'utilisation des termes padrino ou madrina (parrains ou marraines), dans la santería, vient du fait que les babalochas et iyalochas qui initiaient les esclaves et les Créoles (ceux nés à Cuba), les faisaient souvent d'abord baptiser.

Le cabildo Changó Teddún a probablement été fondé par la première vague d'esclaves lucumí arrivés à la fin des années 1700. Son nom est relativement facile à traduire :

= Changó (qui) frappe lourdement avec des pierres de foudre.

Son gigantisme a été tel qu'à l'époque où il s'est ouvert aux Créoles, des scissions sont apparues en son sein, comme le raconte Lydia Cabrera :

« Santa Bárbara fut un grand cabildo, jusqu'au jour où les Créoles y entrèrent, et où il se divisa en deux groupes: celui des Créoles progressistes qui se donnaient de grands airs et voulaient commander, et celui des vieux Africains intransigeants. Ces jeunes dandys présomptueux se mirent à appeler les vieux alakisa : les onirirá (les crasseux) ». Les vieux esclaves, ceux de l'ancien temps, étaient en effet souvent vêtus de vêtement usés et déchirés.

Le terme péjoratif alakisa est traduit différemment selon les sources. Ortiz le traduit par « rempli de gravats » ou « poubelle », et John Mason par « ceux en haillons »[21]. Cabrera, de son côté, précise[22] : un perico ripiáo (un perroquet déplumé), mal vestido, andajoso (en guenilles). Ces traductions semblent étonnantes, mais l'on trouve bien, dans un dictionnaire nigérian de 1913[23], le terme alákisà signifiant « une personne en guenilles ». Mieux encore, dans le dictionnaire de Samuel Crowther de 1852, akisa ou agisa signifie « les haillons, les guenilles », donc olú-akisa, qui devient par contraction alákisa, signifie « le propriétaire de haillons ».

Bandera - bannière - du cabildo

Changó Teddún, qui mentionne la date de 1820.

Casa de África, La Havane. Photo John Mason.

Les banderas - bannières - sont des emblèmes commémoratifs de la fondation d'un cabildo ou d'un tambor de fundamento, et sont généralement confectionnées lors de la naissance de ceux-ci. Les banderas des tambores de fundamento sont souvent placées sur le mur devant lequel jouent les tambours lors d'une cérémonie. Le groupe de rumba Los Muñequitos de Matanzas possède également sa bandera, qui atteste de sa fondation en 1955. Le texte porté sur la bandera du cabildo Changó Teddun ci-dessus, qui dit : « La sociedad de socorros mutuos nación lucumí de Santa Bárbara, año 1820 » contient deux éléments intéressants. Telle qu'elle y apparaît, la dénomination légale du cabildo est relativement récente, et remonte probablement à 1910, époque où celui-ci a été contraint de se transformer en association de secours mutuel. Ensuite, la date de fondation (1820) remonte apparemment à la création du cabildo. Pourtant son nom africain originel, Changó Teddun, a disparu, ce qui est caractéristique des premières décennies du XXe siècle, période où les autorités gouvernementales républicaines étaient désireuses de gommer toute africanité.

Dans les anciens temps, les dignitaires à la tête des cabildos lucumí étaient presque toujours des femmes, des iyalochas qui étaient pour la plupart oriaté (des femmes-devins, alors qu'en Ifá la divination est réservée aux hommes). On trouve ainsi dans l'histoire de la santería un nombre important de femmes prêtresses de haut-rang, plus connues par leurs noms de religion que par leur nom de famille espagnol. Les santeras (et santeros?) célèbres du cabildo Changó Teddún se nommaient Malaké la Grande, Malaké la Chiquita, Odé Waro, Ña Inés, Yenyé T'Olókun, Teresita Ariosa Oñí Osun, Omó Delé, Obankolé, Adufé, et Ña Caridad Igoro omo Ochosi. Cette dernière fut directrice (ou « reine ») du cabildo.

Tambours batá du cabildo Changó Teddún.

Les tambours batá sur la photo ci-dessus, saisis par la police en 1914, ont appartenu au prestigieux cabildo. Ils sont montés avec des cordes, et non avec des lanières de cuir. Le système de tension à cordes, sur ce type de tambours, est caractéristique de la tradition de Matanzas. Ces batá constituent le second jeu fabriqué par Alejandro Adofó, personnage matancero important dont nous parlerons plus loin. Ils furent un temps exposés « dans la vitrine de la Sociedad Económica de Amigos del País » (Ortiz 1954).

L'indépendance de Cuba fut acquise en 1898, après la guerre entre les États-Unis et l'Espagne, consécutive à l'explosion du croiseur Maine dans la baie de La Havane. À partir de 1902 et de l'ingérence américaine dans la gouvernance de l'île, les cultes afro-cubains souffriront d'interdictions bien plus radicales et racistes que pendant l'époque coloniale. Beaucoup de jeux de tambours religieux, de toutes sortes et de toutes cultures, seront saisis par la police, et parfois détruits ou même enterrés. Il fut ainsi difficile pour Fernando Ortiz de reconnaître les tambours confisqués figurant dans les musées, de même que ceux qu'il réussit à acquérir pour sa collection personnelle. Ils furent pour la plupart saisis dans les deux premières décennies du XXe siècle, à une époque où Ortiz ne s'intéressait pas encore aux cultures afro-cubaines autrement que pour ses recherches sur la criminologie, puisqu'il avait fait des études d'avocat.

Dans les années 1940, presque la moitié des tambours de

fundamento havanais ou matanceros

avait disparu, ou avait cessé toute activité religieuse.

Quelques-uns furent simplement saisis, d'autres purement et

simplement détruits, et très peu furent restitués. D'autres encore

furent cachés, pour qu'ils échappent à la police, leur utilisation

étant devenue interdite et dangereuse. Certains parmi ceux-là furent

malheureusement oubliés.

Tambours

confisqués dans les années 1930, d'origine inconnue,

faisant

partie de la collection Fernando Ortiz, exposés à la Casa de

África à La Havane

Photos Fernando Ortiz.

Note à propos des tambours photographiés ci-dessus:

Le fait qu'Ortiz ait été incapable de dire de quels tambours de fundamento il s'agissait quand il les a récupérés pour sa collection personnelle démontre plusieurs choses :

- Au début de la période républicaine, entre 1900 et 1920, les autorités n'ont sans doute jamais pris la peine de consigner la confiscation des tambours dans des procès-verbaux, rendant impossible toute traçabilité. Cela prouve à quel point les cultes afro-cubains étaient considérés comme des pratiques superstitieuses, primitives, voire barbares, totalement dénuées d'intérêt, et combien il était important de passer sous silence la confiscation des tambours et leur détention.

- Ceux-ci sont restés si longtemps entre les mains de l'état qu'aucun olubatá ou aucun santero, dans l'entourage d'Ortiz, n'a pu les identifier. On ne peut croire celui-ci n'ait jamais posé la question de leur origine à tous ceux qui étaient susceptibles de les reconnaître.

5. Añabí et Atanda - La naissance des tambours batá consacrés à La Havane

Selon Fernando Ortiz, vers 1830, les batá consacrés auraient été joués pour la première fois dans le cabildo havanais Alakisa, située calle Egido. Ejido signifie en espagnol « limite de terrain communal ». L'ancien nom de cette rue est calle de los Egidos. On la rebaptisa en octobre 1918 calle Monserrate, puis un mois plus tard Avenida de Bélgica.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que l'on appelait parfois ce cabildo Atandá ou Añabí. Ce sont là les noms de religion de deux anciens esclaves lucumí très importants, connus comme Ño Filomeno García et Ño Juan el Cojo (le Boiteux). Juan el Cojo (Añabí, « né d'Añá ») était de nation Oyó, babalawo, onilú (chef des tambours) et olosáin[24] (prêtre d'Osáin). Selon certains, on l'appelait Pata'e palo (jambe de bois). Il serait arrivé d'Afrique au début des années 1800. Ortiz raconte qu'on le força à travailler dans une plantation de canne à sucre, où une charrette lui roula sur la jambe, d'où son surnom de « boiteux ». Il fut emmené dans un barracón-hôpital pour esclaves à Regla, d'où il entendit avec émotion des tambours manifestement yoruba. Il rencontra peu après Filomeno García « Atandá » (Falúbí), qu'il aurait connu en Afrique comme joueur de tambour. Ils se rendirent ensemble au cabildo Alakisa et se rendirent compte que les tambours qu'on y jouait étaient impropres au culte. Ils décidèrent donc de construire et de consacrer ensemble un jeu de tambours batá de manière orthodoxe. Filomeno García Atandá était Egbado, babalawo, pilote de bateaux et agbegi (sculpteur). Ce premier jeu de tambours consacrés de Cuba reçut le nom de Añabí[25].

Peu de temps après, le principal musicien du cabildo Changó Teddún, devint fou. Certains disent qu'Atandá et Añabí l'auraient ensorcelé, sans doute pour le punir de ne pas respecter les traditions rituelles musicales.

Atandá aurait également sculpté un masque geledé[26] pour un temple de Regla, qui était un masque d'Olókun. Quand Eulogio Rodríguez « Tata Gaitán » (1861-1944) utilisa ce masque pour une danse d'Olókun, il mourut quelque jours plus tard. On n'utilisa donc par la suite plus jamais ce masque.

|

|

| Eulogio

Rodríguez ‘Tata

Gaitán'

|

Remigio Herrera ‘Addéchina' |

Né au début des années 1800[27], Remigio Herrera « Addéchina » (Obara Meyi), arriva d'Afrique à Matanzas à la fin des années 1820. Il est considéré comme l'un des premiers hommes à apporter le culte d'Ifá à Cuba. On dit de lui qu'il cacha ses ikines (noix de divination) sur le bateau qui l'emporta en Amérique en les avalant, et qu'il les défequa ensuite pendant le voyage. Arrivé sous le nom de Remigio Lucumí, bien que de nation iyesá, il entra comme esclave dans la grande entreprise sucrière Herrera[28] (d'où son nom de famille espagnol[29]). Il gagna sa liberté vers 1850, et à l'âge de quarante ans travailla comme maçon, puis voyagea dans les provinces de l'ouest de Cuba. Il s'installa à La Havane en 1866, où il fonda le cabildo Yemayá de Regla avec Atandá et Añabí. Pour ce même cabildo, les trois hommes construisirent un second jeu de batá consacrés qu'ils appelèrent cette fois Atandá. Une fois ce jeu confisqué par la police, le cabildo aurait récupéré le tambor Añabí, comme nous le verrons plus loin, car le cabildo Changó Teddún, pour qui il avait été construit, connaissait des troubles en son sein qui provoqueront son éclatement, puis sa disparition.

1.

Les maîtresses-femmes de la religion lucumí

du XIXe siècle

Les premières décennies de la religion yoruba de Cuba furent

dominées par des femmes, qu'elles soient iyalochas, Oba[30]

et/ou oriaté. Cette prédominance féminine dura au moins

pendant un demi-siècle. Aujourd'hui les titres d'Oba et d'oriaté

paraissent exceptionnels pour des femmes, mais les temps ont changé.

Trois prêtresses iyalochas furent déterminantes dans la

fondation de la santería moderne à La Havane et

Matanzas :

- Ma Monserrate Apóto González (Oba Tero), oni Changó.

- Ñá Rosalía Gramosa Abreú (Efunché

Warikondó),

-et Timotea Albear (Ajayí Lewú), oni Yemayá, plus connue sous le nom de Latuán.

Chacune de ces trois femmes lutta pour le maintien et la suprématie de sa tradition, différente de celle des deux autres. Elles furent également responsables de l'expansion de la santería moderne depuis La Havane vers Matanzas. D'une part, Timotea Latuán luttait pour une tradition religieuse de cour (tradition oyó), devenue prédominante à La Havane, et de l'autre Ma Monserrate Oba Tero et Rosalia Abreú Efunché pour une tradition plus provinciale (tradition egbado) dans la banlieue havanaise. Entre Oba Tero et Latuán commença une lutte qui déboucha sur une prédominance de la tradition d'Oyó dans toute La Havane, puis de plus en plus en direction de Matanzas, et sur la réconciliation des traditions lucumí et arará[31] à Matanzas.

Oba Tero,

Ma Monserrate

Apóto González était la plus âgée

des trois femmes, bien qu'il soit impossible de savoir

exactement quand elle est née. Elle serait morte plus que

centenaire en 1907. Originaire de la région egbado au

Nigeria (région d'Adó, près de la côte atlantique), son nom de

famille yoruba était Apóto. Oba Tero (le Roi au grand

calme[32])

était le nom qu'elle reçut en tant qu'initiée à Changó en

Afrique. Elle serait arrivée à Cuba comme esclave dans les

années 1840. Elle dirigea un cabildo lucumí à

Guanabacoa, puis s'exila à Matanzas, comme nous le verrons plus

loin.

Ferminita Gómez.

Sa disciple principale, qui perpétuera sa tradition religieuse egbado à Matanzas jusque dans les années 1950, fut Ferminita Gómez Torriente Pastrana (Ochabí), autre célèbre iyalocha.

Si Yemayá est une divinité centrale dans la tradition egbado, Oba Tero perpétua essentiellement les cultes des orichas Olókun, Odudduá et Yewá[33]. Si ceux-ci sont communs à beaucoup d'autres royaumes yoruba, à Cuba ils sont connus comme orichas d'origine egbado. Dans la maison de Ferminita Gómez Ochabí, à Matanzas (#57 calle Salamanca) se trouvent toujours de nombreux artefacts, légués par Oba Tero à sa mort, qui témoignent de son origine egbado. Parmi ceux-ci figure l'unique jeu de tambours egbado qui reste à Cuba, fabriqué pour Oba Tero par Filomeno García Atandá. Initialement construits pour le cabildo de Guanabacoa qu'elle dirigeait, ils auraient été emportés par Oba Tero elle-même à Matanzas. Généralement connus comme tambores de Olókun, ils sont considérés par certains, à tort, comme des tambours geledé[34]. Le jeu se compose de quatre tambours-gobelets à chevilles. Il est possible que ces instruments, avec les tambours arará, aient également influencé la forme des tambours dits de bembé utilisés à Matanzas, qui sont, comme nous l'avons vu, différents des tambours bèmbé nigérians originaux, bimembranophones, plus proches dans leur forme des tambours iyesá. La culture egbado fut ramenée d'Afrique à La Havane essentiellement à Regla, où, dans les temps anciens, chaque 6 janvier (ou Día de los Santos Reyes - Épiphanie), on organisait des cérémonies pour Olókun, comme l'a noté Ortiz. Le Día de Reyes (jour des rois mages) était un jour férié spécial pour les esclaves, où les cabildos avaient le droit, comme les congrégations catholiques, d'organiser des processions qui défilaient dans le centre des villes, rythmées par leurs musiques et leurs danses. À La Havane, les nombreux cabildos de toutes nations se présentaient un par un dans la cour du palais du gouverneur (palacio de la capitanía general), situé plaza de armas, où ils recevaient l'aguinaldo (les étrennes) sous forme de pièces de monnaie, de bonbons, de cigares, qu'on leur lançait depuis les balcons. L'argent ainsi récolté alimentait la trésorerie des cabildos. Ces derniers étaient mis en concurrence sur des critères tels que la beauté de leurs costumes, de leurs chants et de leur musique. Ils portaient également dans leurs processions des effigies de saints catholiques associés à leurs divinités africaines.

Dans Los Bailes y el Teatro de los Negros en el Folkore de Cuba, Ortiz spécifia que les tambours egbado disparurent de La Havane, une fois décédés les derniers musiciens qui savaient en jouer. Les batá d'Oyó les remplaçèrent peu à peu.

Les

tambours d'Olókun de Ferminita Gómez dans la maison d'Eugenio

Lamar. Photo John Mason, 1986.

Copies des mêmes tambours, dans la salle du museo de la ruta del esclavo, au Castillo San Severino de Matanzas.

À la

mort de Ferminita Gómez

Ochabí, les tambours d'Oba Tero furent transmis à son

fils ainé, Victor Torrientes. Après plusieurs générations,

ils passèrent dans les mains de Eugenio Lamar « Pucho »

(Echú Dina), qui les emporta dans sa propre

maison, pour les sauvegarder et les restaurer. Quand Eugenio Lamar

décéda à son tour, en 1998, ils furent ramenés dans la maison

d'Ochabí, calle Salamanca, dans laquelle réside actuellement Antonio

Pérez « El Chino ».

Ma

Monserrate Oba Tero obtint sa liberté à la fin des années

1860, et s'en fut vivre à Guanabacoa, où elle dirigea un cabildo

avec son mari Ño Julio. C'est à cette époque qu'ils

commandèrent à Añabí et

Atandá un jeu de tambours egbado,

et un jeu de tambours batá. Ce dernier jeu aurait été, selon la

tradition orale, le troisième tambor de fundamento

havanais de l'histoire. Quand ils partirent pour Matanzas,

Oba Tero et son mari emportèrent leurs tambours egbado, mais leur batá disparurent. Dans le dernier

trimestre de 1899, ils vécurent dans le barrio

Simpson à Matanzas, calle

Dahoiz. Beaucoup de santeros considèrent ce

quartier comme le coeur de la culture africaine matancera.

La disparition de ce jeu de tambours batá constitue en soi une polémique, certains niant même le fait que ces tambours aient pu être emportés à Matanzas. La réalité est que le 4 décembre 1873, on a bien joué des tambours batá dans le cabildo Santa Bárbara de Matanzas, puisqu'il a été consigné dans les archives de la ville de Matanzas que :

« Un inspecteur de San Francisco a fait un rapport au gouverneur civil de la ville de Matanzas à propos d'un incident significatif survenu dans le cabildo lucumí Santa Bárbara, situé dans la calle de Manzaneda, au coin de la calle de Velarde. Ño Remigio Herrera (Addéchina) y joua trois tambours étranges qu'il a appellé batá, lors des célébrations du 4 décembre (jour de Santa Bárbara ou Sainte Barbe) ».

Addéchina, babalawo et tamborero, fut certainement le contact qui permit à Oba Tero d'aller vivre à Matanzas. Nous l'avons déjà dit, il fut l'un des premiers babalawos arrivés à Cuba, vers 1830. Dans la plantation sucrière Herrera, où il était esclave, des Lucumí libres le reconnurent en tant qu'important prêtre d'Ifá, et réunirent suffisament d'argent pour racheter sa liberté. Addéchina s'en alla vivre en ville, à Matanzas, dans le barrio Simpson. C'est lui qui organisa le cabildo Santa Bárbara, au #175 de la calle Dahoiz, au coin de la calle Manzaneda, où il commença à pratiquer la divination. Nous l'avons dit également, vers 1866 il partit vivre à La Havane, à Regla, où il organisa cette fois le cabildo Yemayá. En 1872, il vivait au #23 de la calle San Ciprián à Regla, puis déménagea vers 1881 au #31 de la même rue. Il vivait là avec sa femme Francisca Buzlet, son ahijada[35] Eugenia Lausevio, et ses deux enfants Teodoro et Norma Josefa “Pepa” (Echú Bí). Cette dernière reprendra la direction du cabildo Yemayá à la mort de son père. Elle fut la première personne à être ordonnée prêtresse d'Eleguá à Cuba.

Addéchina faisait vraisemblablement de fréquents voyages entre La Havane et Matanzas, puisqu'en 1873 il joua à l'occasion du 4 décembre au cabildo Santa Bárbara. C'est sans doute en accompagnant Oba Tero à Matanzas qu'Addéchina y aurait amené des tambours batá pour la première fois, en 1873, car ces tambours y étaient inconnus auparavant : ces deux faits ont été confirmés par Julio Suárez Oña (Ewi Moyó), prêtre d'Agayú et olubatá (M. W. Ramos, La Divisón de La Habana). La relation intime d'amitié entre Addéchina et Oba Tero est confirmée par le fait que c'est cette dernière qui initia la fille d'Addéchina, Pepa Echubí. Oba Tero reprendra la direction du cabildo Santa Bárbara de Matanzas.

Les cabildos lucumí de La Havane étaient dirigés par des iyalochas, qui régissaient la religion, tout comme c'était l'usage dans le palais de l'Alaafin à Oyó. Le départ d'Oba Tero pour Matanzas fut motivé par la rivalité née entre elle et Timotea Albear Latuán. Cette dernière, prêtresse de Changó à Oyó, arriva à Cuba en 1863. Avec son mari Evaristo Albear, un esclave kongo, elle travailla dans la maison du colonel espagnol Francisco Albear y Lara, où elle fut instruite, apprit à lire et à écrire. Le prestige de Latuán en tant qu'Oba et oriaté était considérable, et certains Lucumís venaient depuis Santiago de Cuba pour s'initier avec elle.

Latuán

connaissait une multitude de légendes, de rezos[36]

et autres chants yoruba, qu'elle enseignait à ses proches et à ses

ahijados de

religion. Elle officiait dans le cabildo lucumí havanais connu

sous le nom de cabildo San José 80 (cabildo Changó

Teddún). On présume que c'est dans ce cabildo que Latuán a connu Efunché,

Ña Rosalia Abreú.

Efunché était une esclave egbado, comme Oba Tero, et son statut royal de princesse africaine faisait que ses disciples ne permettaient pas qu'elle marche à pied dans la rue : on la transportait sur une silla sedán (une chaise à porteurs). Elle avait le titre de Reina du cabildo San Jose 80, que Lydia Cabrera appellera même cabildo Efunché dans Anagó. Stérile, elle n'aurait pas eu de descendance. Aucun membre de sa famille ne peut donc témoigner aujourd'hui, et les informations sur sa vie sont rares et confuses. On ne lui connaît qu'une fille, peut-être adoptive, Calixta Moralés (Odedeí), mentionnée dans les registres officiels parmi les membres du cabildo Changó Teddún entre 1868 et 1870. Calixta Moralés Odedeí est connue également sous le nom de Atikeké (le petit cadeau). Ce surnom africain suggère que Calixta ne serait pas un enfant adoptif, mais qu'Efunche, sa mère, aurait demandé aux orichas, à l'aide de prières (rogaciones) et d'offrandes (ebbó) de l'aider à enfanter[37]. Les orichas seraient alors intervenus pour lui offrir une grossesse inespérée, bien qu'elle soit supposée stérile, exauçant ainsi ses prières. Calixta Odedeí, elle, n'a pas eu de descendants.

|

|

Calixta Moralés Odedei et José Calazán Bangoche, dans El Monte de Lydia Cabrera.

Calixta

Moralés apparaît plusieurs fois dans El

Monte de Lydia Cabrera. L'une des principales

informatrices de Cabrera était Teresa ‘M'[38]

Omi-Tomi, qui était « couturière

dans

les maisons bourgeoises de La Havane, comme dans le cabildo

Changó Teddún, ou encore dans la maison de saint des Ibeyi,

les jumeaux de Palenque,

ou enfin dans la maison de saint de Pocito ». Omi-Tomi

était en fait la couturière de la grand-mère et de la mère de

Lydia Cabrera.

« C'est

Omi-Tomi qui m'emmena pour la première fois à une fête

d'initiation, avec sa grande amie, l'inoubliable Odedeí,

Calixta Morales. De pur lignage lucumí, elle était une

aristocrate. Sa mère, Ña Rosalia Efunché, l'était aussi, et

jouissait des honneurs d'une reine dans le cabildo

de Santa Bárbara. Odedeí fut la dernière grande akpwonla ».

Akpwonla est le féminin de akpwón, et signifie « chanteuse de rituels yoruba ».

Cette dernière remarque est étayée par Lázaro Pedroso (Ogún Tola), qui parle de la disparition progressive des akpwonla, les hommes s'étant accaparé cette activité « par désir de commander, et par intérêt économique ». Un akpwón, en effet, perçoit en général un meilleur salaire qu'un joueur de tambour pour officier dans une cérémonie.

José Calazán Herrera Bangoche « El Moro » était également un des principaux informateurs de Lydia Cabrera. Il était le fils de Ta' Román de Calazán Herrera. Il était omo Changó, et un grand danseur. Il travailla à la fois comme cordonnier, comme ouvrier dans des manufactures de tabac et dans des sucreries, et comme docker. Nous reparlerons de lui un peu plus loin.

Lydia Cabrera en 1952.

2. La División de La Habana, santo parado et asiento, traditions egbado et oyó[39]

Il apparaît nettement que les conflits religieux entre les Oyó et les Egbado prenait sa source en Afrique, à l'époque où les Egbado tombèrent sous la domination d'Oyó. Les Egbado, peuple côtier, furent déportés les premiers en Amérique, mais, à partir de 1825, après la chute de leur empire[40], les Oyó arrivèrent en masse à Cuba et finirent par imposer leurs traditions, et en tout premier lieu à La Havane.

La religion des Egbado obéissait à un système héréditaire : elle se concentrait, dans certaines villes ou villages provinciaux du Nigeria tout comme à Cuba, autour d'une maison consacrée à un oricha familial. La personne en charge cet oricha était désignée parmi les membres de la famille, par l'oracle, ou par un message délivré via une transe de possession. Certaines cérémonies étaient organisées pour consacrer un individu choisi dans cette fonction spécifique. Mais « l'élu » à qui ce droit ou cette fonction échoyait n'était pas considéré comme un Oloricha (olú-oricha = propriétaire d'un oricha). En effet, il n'était pas forcément consacré ni comme « fils », ni encore moins comme prêtre de l'oricha en question, ou, comme on dit de nos jours, coronado (couronné). Après avoir été par conséquent « autorisé », et non « consacré », ce membre de la famille pouvait officier dans les divers rituels, de purification, de divination, de sacrifices, d'offrandes, ou autres. Toutes ces fonctions, dans la religion d'Oyó, étaient assumées par un initié possèdant le grade d'Oloricha. Dans la tradition egbado, à la mort de l'élu, un parent choisi par lui ou par la divination héritait de sa fonction. Ce type de pratique rituelle fut appelé à Cuba santo parado ou santo de dotación.

Chez les Oyó, à l'opposé, la consécration d'un Oloricha – ou asiento – était réalisée selon un rituel beaucoup plus complexe, suivant les préceptes royaux en usage à la cour de l'Alaafin. Ces préceptes se sont diffusés dans tout le pays yoruba à partir d'Oyó, vers tous les autres royaumes inféodés, et avec eux le culte de Changó, oricha tutélaire d'Oyó. La capitale a donc influencé, sinon modifié les pratiques rituelles en usage dans les autres parties de l'empire.

À Cuba, la cérémonie d'ordination lucumí (oyó) appelée kariocha, est décrite, selon les propres paroles d'Odedeí, la fille (spirituelle, sinon légitime) d'Efunché :

« Hacer santo (ordenarse a un oricha), es hacer rey. Y kariocha (la ceremonia de ordenación) es una ceremonia de reyes, como las del palacio del Oba lucumí en Oyó ».

« Faire son saint (être consacré à un oricha), c'est se faire roi. Et kariocha (la cérémonie d'ordination) est une cérémonie de rois, comme toutes celles en vigueur dans le palais du Roi lucumí à Oyó ».

Traditionnellement, quand les dévots cubains parlent « d'ordination », ils se réfèrent à une expression qui est coronar el santo. De fait, selon le rituel oyó, le second jour de l'initiation finale, le costume rituel de l'initié comprend une couronne très élaborée, posée sur sa tête par l'Oloricha parrain ou marraine. La personne qui régit ces cérémonies est un Oba oriaté, qui a lui-même le grade de Roi (Oba).

Au fur et à mesure que les Oyó dépassèrent en nombre les autres nations lucumí de Cuba, la pratique rituelle santera devint de plus en plus « oyo-centriste ». Un bon exemple du conflit entre traditions oyó et egbado dans l'histoire de la santería est celui d'un santero important de Matanzas, Octavio Samá (Adeosun), plus connu sous le nom d'Obadimeyi (Roi couronné deux fois). Originaire de Sabanillas (au sud de Matanzas), descendant de parents lucumí, il était un des rares akpwones à pouvoir reproduire les tons exacts de la langue yoruba. Samá parlait mal l'espagnol, et beaucoup mieux la langue yoruba. Son cas fut l'un des plus polémiques et influents de l'histoire de la religion lucumí de Cuba. Parti s'installer à Regla, comme Addéchina avant lui, il « travailla » (dans la religion) avec Timotea Latuán Albear et Tata Gaitán. Il arriva à La Havane au début du XXe siècle, ayant été ordonné fils d'Ochún dans sa famille, à Sabanillas. Mais les religieux havanais refusèrent de reconnaître son grade, et lui demandèrent de se re-consacrer selon le rite d'Oyó. En effet, Latuán avait déclaré que les rituels selon lesquels Samá avait été consacré n'étaient pas orthodoxes. On le re-consacra donc, non à Ochún, son oricha familial, mais à Agayú. Le nouveau rituel fut dirigé par Latuán elle-même. Cependant, le troisième jour de son initiation, ou día del itá, l'oracle révéla que Samá n'avait pas menti sur son ordination antérieure à Ochún. On lui donna donc le nom de Obadimeyi. Tout ceci fit beaucoup réfléchir Samá sur les oppositions cultuelles dans les différentes régions de l'île de Cuba. Il décida, avec Latuán, d'unifier les variantes de la religion, et de les rassembler sous ce qu'on appellera désormais Regla de Ocha (ou « santería moderne »).

Obadimeyi et Latuán devinrent les meilleurs amis du monde, et furent inséparables jusqu'à la mort de celle-ci en 1935. Latuán jouissait d'une telle autorité à La Havane qu'aucun autre Oba oriaté ne se serait risqué à ordonner un nouveau santero si elle-même ne l'avait pas approuvé.

Après la mort de Latuán, les Oba oriaté masculins

prirent le pas sur les femmes dans les rituels d'ordination. Quand

Obadimeyi décéda à son tour, en 1945, ils étaient déjà en position

de domination quasi-exclusive. Et bien que lui-même avait été

ordonné par une femme, il n'ordonna à son tour aucune femme. Il

fut le premier oriaté masculin de Cuba. Obadimeyi

ordonna deux autres Oba oriaté célèbres : Tomás

Romero (Ewín Leti) et Nicolas Valentín Angarica (Oba

Tola). Nous reparlerons plus loin de ce dernier personnage.

Le couronnement d'Obadimeyi et sa prise de direction du grand cabildo

Changó Teddún apaisa les conflits passés.

Seule Ma Monserrate Oba Tero, excentrée à

Guanabacoa, persistait dans son refus des tendances oyo-centristes

de la capitale havanaise et de la réforme de Latuán et d'Obadimeyi

qui, selon elle, avait permis l'accès à la religion aux Métis, aux

Blancs et aux Africains non-yoruba. Pourtant, elle continua à

jouir d'une considérable autorité. Même si elle défendait

ardemment la tradition egbado et son système religieux

héréditaire, ni son statut d'oni Changó, ni sa légitimité

d'iyaloricha ne furent remis en question, par aucun

dignitaire religieux. Latuán, de son côté, évita tout conflit direct avec Oba

Tero, qui était son aînée.

Efunché

s'allia à Latuán contre Oba Tero, malgré son origine egbado,

et introduisit elle aussi de nouvelles réformes. On dit qu'avant

qu'Efunché n'arrive à Cuba, dans une ordination d'Oloricha on

recevait deux saints : celui déterminé par l'oracle, et Eleguá. On

appellait cette coûtume pie y cabeza, avec un oricha principal « dans

la tête », et l'oricha

des chemins « dans les pieds ». Si un individu

nécessitait d'autres orichas complémentaires, la divination le

déterminait le troisième jour de l'initiation finale (día del

itá). Efunché aurait systématiquement ajouté des oricha

supplémentaires, que les Lucumí considèrent comme indissociables

de Changó, reçus avec son oricha principal, à la fois en accord

avec les traditions oyó et sans contradiction avec la tradition

egbado : Obatalá, Yemayá, Ochún (et Changó), en plus

d'Eleguá. C'est la partie de l'initiation que l'on nomme

aujourd'hui recibir

collares (recevoir les colliers). On considère ces

orichas comme les piliers principaux de l'ordination lucumí.

Obatalá et Yemayá sont les parents légendaires de Changó, et Ochún

sa femme légitime.

Malgré

tout, d'autres traditions subsistent régionalement à Cuba, comme

dans le cabildo Iyesá Moddú de Simpson à

Matanzas, dont tous les membres sont parents, du même sang, de la

même famille. Il faut noter que la cavalerie d'Oyó n'a jamais

envahi Ilesha, la capitale du pays iyesá au Nigeria, la

topographie de ce pays rendant impossible l'usage des chevaux. Les

Iyesá, soumis,

mais influencés ni par la tradition oyó, ni par la

tradition egbado, ont donc gardé leur particularité.

Même si Ilesha payait un tribut annuel à Oyó, elle ne fut jamais

réellement considérée comme une cité vassale.

La tradition de recevoir plusieurs orichas existe également au Brésil : elle n'est donc pas forcément dûe à la seule influence d'Efunché. Par contre, celle-ci a été déterminante dans l'abandon du santo parado pour le kariocha ou asiento.

L'inflexibilité d'Oba Tero lui valurent le surnom péjoratif de La Reina Quitasol (La Reine qui apporte le mauvais temps, celle qui fait disparaitre le soleil). Si Latuán, de son côté, n'eut de problèmes avec aucun autre Oloricha de tradition egbado, certains utilisèrent tout de même cette situation de désaccord, et en profitèrent pour ajouter d'autres polémiques. Oba Tero décida finalement de rompre son isolement en s'exilant à Matanzas, où la tradition egbado était toujours en vigueur.

3. Oba Tero à Matanzas

Une fois à Matanzas, Oba Tero connut d'autres problèmes, cette fois avec des prêtres matanceros : elle entra en conflit avec un Oloricha à propos de la légitimité de l'ordination de Ferminita Gómez (Ochabí). La mère d'Ochabí, María Elena Gómez (Balagún), une esclave carabalí, fut initiée à Ochosi par Oba Tero. Le père d'Ochabí, Florentino Gómez, était egbado. Il était investi dans le culte d'Egungún[41] à Matanzas, où on l'appelait Elepirí. Selon certaines sources, il fut même en charge de masques Egungún. Ferminita Gómez Ochabí, elle, avait été initiée à Ochún dans les années 1870 par Ño José Ikudaisí, selon le rite du santo parado. Certaines sources affirment qu'Ikudaisí était le propre grand-père paternel d'Ochabí. Il aurait lui aussi vécu à Regla, d'où il aurait ramené les danses des sociétés Oro[42] et Egungún. La vie d'Ochabí prit une tournure dramatique, drames qu'Oba Tero interpréta et dont elle détermina la cause via la divination : selon elle, les malheurs d'Ochabí seraient venus du fait qu'elle aurait été improprement consacrée. Pour corriger « l'erreur », elle devait être ordonnée à nouveau, cette fois-ci correctement. Oba Tero l'initia cette fois à Yemayá. La faute retombait sur Ikudaisí, qui aurait volontairement abandonné les cultes à Yemayá et Olókun, en leur attribuant les malheurs des esclaves (transportés sur l'océan). Oba Tero et Ikudaisí entrèrent en guerre l'un contre l'autre. Ce dernier vint une nuit jusqu'à la porte de la maison d'Oba Tero, pour y opérer un rituel censé lui donner une leçon. Mais Changó, l'oricha d'Oba Tero, la réveilla et, en transe, elle surprit Ikudaisí en plein rituel. Il reçut un véritable choc, et s'enfuit en courant comme un fou dans les rues, fuyant la colère de Changó. Oba Tero, une fois sortie de sa transe, demanda aux voisins et aux gens que le bruit avait réveillés ce qui s'était passé. Une fois mise au courant, elle entra dans une colère noire. L'hostilité entre les deux Olorichas dura pendant des mois. Lors d'une autre transe, Oba Tero s'empara d'un odún ará (« pierre de foudre » attribuée à Changó) et alla se poster devant la maison d'Ikudaisí. Elle déclencha alors un orage[43], et un éclair tomba devant la porte, à l'endroit même où se tenait Oba Tero en transe quelques instants plus tôt. Ikudaisí mourut le lendemain.

4. La réconciliation Lucumí et Arará

Oba Tero, pendant les trente années où elle vécut à Simpson, réorganisa le culte dans toute la province de Matanzas. Ce qui s'était passé avec Ikudaisí fit que personne n'osa jamais constester son autorité. De plus, elle parvint à réconcilier les Lucumí et les Arará, ennemis jurés en Afrique.

Lors des guerres entre le royaume du Dahomey et celui d'Oyó, les Yoruba ayant été dans un premier temps vainqueurs, beaucoup d'esclaves Dahomey arrivèrent à Cuba, ceci dès le milieu du XVIIIe siècle, cent ans avant l'afflux massif des Yoruba. Les tensions qui existaient entre les deux communautés esclaves à Cuba, malgré une partie de leurs cultes en commun, faisaient que jamais un esclave arará n'entrait dans un cabildo yoruba, ou vice-versa. À la fin du XIXe siècle, ces tensions s'étant apaisées, les deux nations recommencèrent à partager leurs rites. Les Arará apprirent à pratiquer la divination yoruba avec les cauris (diloggún) et les cocos (obí). Mais ce fut bel et bien Oba Tero qui aida en grande partie à ce que la trève se réalise. À l'aube des années 1900 aurait eu lieu un rite de prédiction de la nouvelle année (letra del año), auquel assistèrent Oba Tero et Micaela Arzuaga « Melofo ». Celle-ci était une prêtresse arará de haut rang, et avait fondé le cabildo Arará Sabalú[44] de Matanzas. Florita Heredia, une jeune femme descendant en partie de Lucumí, promise à Ochún par la divination mais non encore complètement initiée, fut en dansant possédée à la fois par Towosi, un Foddún[45] arará lié à la mort, et par Ochún. On dit que les deux divinités dialoguèrent même entre elles, et que Towosi aurait demandé la permission à Ochún de « prendre sa fille », lui promettant qu'il en ferait une reine, et que cette reine allait ramener la paix entre les deux nations. En 1999, à Matanzas, cette histoire fut racontée à William Rámos à la fois par Hector Hernández, Oba oriaté et omo Ochosi, et par Milagros Palma (Kashenjué), prêtresse arará de Makeno (Foddún arará matancero équivalent d'Obatalá). Kashenjué était à l'époque la plus ancienne sacerdote arará de Matanzas.

Les fidèles des deux cultes ne purent que suivre l'exemple dicté par les deux divinités. Florita fut ordonnée à Towosi en arará, et le rituel fut dirigé par des prêtres des deux religions. On la renomma alors Afoare. Comme annoncé par Towosi, Afoare devint la prêtresse la plus reconnue de Simpson.

Pendant les années de domination d'Oyó sur Abomey, les esclaves du Dahomey avaient appris des Yoruba la divination avec le diloggún et l'obí, mais ils en avaient perdu l'usage à Cuba. Les Lucumí ré-apprirent donc aux Arará cet usage à Matanzas.

À La Havane, l'union entre les deux religions fut plus difficile et demanda beaucoup plus de temps pour se réaliser, selon certains pas avant les années 1950. Chaque oricha yoruba possède aujourd'hui son équivalent arará, qui n'est pas forcément le même si l'on est à Mantanzas, à Perico ou à Jovellanos, trois villes de la province de Matanzas. Outre leurs pratiques et leurs secrets religieux, les deux « nations » partagèrent leur répertoire musical. On utilise donc des chants arará dans le répertoire yoruba, et vice-versa. On créa également sur les tambours batá des toques pour pouvoir accompagner les chants arará. Certains Cubains racontent que l'on peut faire une cérémonie arará en ne chantant que des chants yoruba, et vice-versa, ce qui n'est pas tout-à-fait possible.

Suite

:

Chapitre III. Histoire des tambours de fundamento havanais.

1.

L'obscure histoire des tambours batá du XIXe siècle

2.

Andrés Roche « Sublime » et Pablo Roche

« Akilakuá »

3. Données

confuses à propos des autres jeux de tambours havanais du XIXe

siècle

4. La situation

dans les années 1950 racontée dans les ouvrages d'Ortiz

5. Les tambours

aberikulá, le güiro et les cajitas de Lázaro

Pedroso

6. La première

photographie de tambours batá

Chapitre

IV. Chronologie

des tambours havanais du XXe siècle.

1. Le tambor de Pablo

Roche (années 1920-1930)

2. Le tambor

de Fermín Basinde (consacré en 1927)

3. Le tambor

de Nicolás Angarica (consacré en 1942)

4. Le tambor

de « Goyo » Torregrosa (consacré en 1943)

5. Le tambor

de « Moñito » (consacré en 1944)

6. Le tambor

de Jesús Pérez (consacré en 1955)

Chapitre

V. Autres

tambours havanais à partir des années 1960.

1. Le tambor de Amador

(consacré en 1963)

2. Le tambor

d'Andrés Chacón « Pogolotti » (consacré en 1963)

3. Le tambor

de Francisco Saez Batista

4. Autres bataleros

Tableau

chronologique des tambours de fundamento havanais

Pages à venir :

Chapitre

VI. Les tambours batá de fundamento à Matanzas.

Les trois premiers jeux de

fundamento matanceros :

1. Le tambor Añá Bí Oyó

2. Le tambor Añá Bí

3. Le tambor Ilú Añá

4. Autres tambours et tamboreros matanceros

5. Particularités matanceras

6. La lagune sacrée du Central Socorro

Chapitre VII. Les processions des cabildos de Regla.

Chapitre

VIII. les batá hors des rituels.

1. Les conférences de Fernando

Ortiz

2. Le monde des cabarets, de la radio et du cinéma

Lien

:

Chapitre IX. Annexes : lexique, sources bibliographiques et remerciements (lien pdf)

[1]

Yoruba

: Nation regroupant des peuples vivant dans le quart

sud-ouest du Nigeria.

[2]

Oyó

:

Ancienne capitale de « l'empire » yoruba. Peuple

vivant dans l'actuelle province d'Oyó au Nigeria.

[3]

Oriente

: Moitié est

de l'île de Cuba, par opposition à Occidente, la moitié ouest.

[4]

Voir

la partie consacrée aux cabildos

de notre ouvrage sur le carnaval à Cuba, sur le site

Lameca.org.

[5] Oriente et Occidente sont les

deux moitié de l'île (est

et ouest),

qui correspondent à un ancien découpage administratif de

Cuba en deux provinces, entre 1774 et 1827. Et, puisque

les esclaves lucumí étaient concentrés uniquement dans les

provinces de l'ouest, l'expression cabildos lucumí

d'Occidente constitue, de fait, une forme de pléonasme.

[6] De

tout temps à Cuba, pour organiser une cérémonie religieuse

afro-cubaine, il était (et il est toujours) obligatoire

d'obtenir une autorisation auprès de la police locale.

Quand la police vient vérifier l'autorisation, toute

cérémonie non-autorisée entraîne généralement la

confiscation des tambours. À certaines périodes, et

notamment dans les premières décennies du XXe

siècle, les cérémonies afro-cubaines en général étaient

purement et simplement interdites.

[7] Oyó Influences on the Transformation of Lucumí Identity in Colonial Cuba

(University of California, Los Angeles 2012).

[8] Ogboni

:

Société secrète yoruba, réservée aux hommes,

comprenant des membres jouissant d'un haut rang social,

célébrant le culte des ancêtres, ayant eu autrefois un

fort pouvoir judiciaire. Il est peu probable que cette

société Ogboni ait pu être transportée et recréée à Cuba.

[9] Les

cabildos originels sont des institutions d'État, obéissant

à des règles également dictées par l'État, et non des

initiatives privées.

[10] On

utilise également la date de 1836, la même année où a été

fondée à Regla la première « loge » abakuá de

Cuba. Mais la plupart des sources préfèrent utiliser

« autour de 1830 » pour situer la date de la

fabrication du premier jeu de batá consacrés, affirmation

proférée pour la première fois par Fernando Ortiz.

Cependant, bien des joueurs de tambours batá, parmi les

plus grands, considèrent que ces tambours ont pu

apparaître dans l'île avant 1830.

[11] Instrumentos

de la Música Folclórico-popular de Cuba,

Centro de Investigación y Desarollo de la Música Cubana,

1997.

[12] Muralla

: Fortifications

constituées de hauts murs entourant La Habana Vieja,

disparues avec le temps.

[13] Ma

pour Mamá, Ño

pour Señor et Ña

pour Doña sont des préfixes utilisés pour nommer les

esclaves de haut-rang, dans une langue espagnole

rudimentaire parlée par les Africains à Cuba.

[14] Nous

indiquons entre parenthèses les « noms de

religion » des santeros. Ces noms leur sont donnés le

jour final de leur initiation, car ils

« renaissent » alors, leur vie antérieure

laissant place à une nouvelle vie.

[15] Pepa

est le diminutif espagnol de Josefa, tout comme Pepe est celui de José.

[16] Selon

Alberto Vilarreal Peñalver, qui joua lors des processions

des cabildos de Regla, il est possible que le cabildo

Changó ait été celui de Susana Cantero. Nous

verrons que, parmi tous les protagonistes qui l'ont connu,

personne ne se rappelle du nom exact de ce que tous

connaissent comme le cabildo

de Susana.

[17] Nous

utiliserons volontairement ici une majuscule au nom

Créole, de la même façon qu'on en utilise une pour

Espagnol, Cubain, Noir ou Blanc, puisque le terme est un

nom et non un adjectif.

[18] Los Ibeye ou Ibeyis portaient le

même nom de famille que l'auteur d'El Monte :

Cabrera.

[19] À

ne pas confondre avec le barrio

Jesús María. C'est dans le prolongement de l'axe

de la calle

Jesús María, qui coupe en deux le sud de La

Habana Vieja selon un axe est-ouest, que se situera le

quartier de Jesús María.

[20] Instrumentos de la Música Folclórico-popular de Cuba,

rédigé dans les années 1990 par un collectif de sept

scientifiques cubains, et des dizaines d'autres

collaborateurs, s'appuyant sur des centaines de

témoignages et d'interviews de vieux musiciens

spécialistes dans tout Cuba.

[21] John

Mason, Orin

Orisha, 2e édition, 1997.

[22] Lydia

Cabrera, Anagó,

Vocabulario Lucumí, 1970.

[23] Church Misionary Society, Lagos 1913.

[24] Olosáin

: Litt. "propriétaire

d'Osáin" (olú-Osáin).

Oricha-magicien

possèdant la connaissance des plantes et de leurs pouvoirs

magiques, Osáin est une divinité à part des autres orichas.

[25] Nous verrons que ce nom sera donné par la suite à

bien d'autres jeux de tambours.

[26] Geledé

: Société à masques chez les Yoruba et les Nagó, qui

constituent un pouvoir alternatif indépendant du pouvoir

royal traditionnel comme du pouvoir religieux.

[27] Certaines

sources mentionnent la date de 1811 pour la naissance

d'Addéchina, ce qui semble impossible : s'il fut

amené à Cuba à la fin des années 1820 et s'il était déjà

babalawo, il est très peu probable que ces faits se soient

passés alors qu'il avait seulement neuf ans. Miguel Willie

Ramos dans Lucumí Culture in Cuba, a Reevaluation

(2013 Miami) écrit qu'Addéchina est mort en 1905 plus que

centenaire.

[28] Il

existe de nombreuses archives, facilement consultables,

sur les plantations sucrières de Cuba du XIXe

siècle. Dans un document de 1860, Estados

Relativos

a la Producción Azucarera de la Isla de Cuba, il

est fait mention d'un ingenio

« Libano » appartenant à Doña

Francisca de Herrera de Moralés, situé dans la Jurisdicción

de Cárdenas, plus exactement dans le partido

de Guamutas, situé au sud-est de Cárdenas, et par

conséquent à plus de 70 kms de Matanzas. Un autre grand

propriétaire terrien cité dans de nombreux documents fut

José María Herrera y Herrera (1788-1864), propriétaire des

ingenios

« Agüica » et « San José », situés

encore plus loin de Matanzas (90 kms), entre Palmillas,

Macagua et Colón. Mais ce noble propriétaire terrien

vivait à La Havane, et possédait sans doute bien d'autres

entreprises agricoles que des ingenios

sucriers. Il est donc possible et logique qu'Addéchina ait

travaillé dans une exploitation près de Matanzas

appartenant à un certain Herrera, mais que ce ne soit pas

dans l'agriculture sucrière.

[29] Comme

nous le verrons à plusieurs reprises, on donnait aux

esclaves les noms de famille espagnols de leur

propriétaire. Si dans une plantation Gómez,

par exemple, il y avait 200 esclaves, ils prenaient tous

de fait le nom de Gómez.

[30] Oba

: Litt. « Roi ». Grade supérieur à celui de

santero. Un santero initié à Changó (ou une santera) sera

omo Changó

(enfant de Changó), grade inférieur à celui d'un Oba

Changó (ou oni

Changó).

[31] Arará

: nation des

esclaves venus du royaume du Dahomey, actuel Bénin.

[32]

Ero = Quieto

(Cabrera – Anagó). Tòro

= Être calme, se calmer (Dict. Yoruba de Michka Sachnine).

[33]

Yewa, nous le rappelons, est le nom qu'ont pris les

Egbado pour désigner leur propre ethnie dans le Ogun State

au Nigeria, en 1995, d'après la lagune Yewa.

[34] Tambours

geledé :

Tambours spécifiques de la société à masques geledé au

Nigeria.

[35] Ahijado,

ahijada

: Litt. "affilié".

L'ahijado

est le filleul d'un padrino

dans la santería. Le padrino

est celui qui initie l'ahijado. Pour des femmes, on

parlera d'ahijada

et de madrina

(marraine).

[36] Rezo

: du verbe

espagnol rezar

(prier). Longues litanies chantées, considérés comme le

niveau supérieur en matière de chant yoruba. Le rezo est

souvent le chant décisif quand survient la transe de

possession dans les cérémonies yoruba.

[37] L'oricha

Ochún,

et particulièrement son avatar Ibú Yummú,

vient en aide aux femmes qui

ont des problèmes de fertilité, ce dont témoignent les

légendes yoruba, ou patakí.

[38] Lydia

Cabrera avait l'habitude de maintenir un certain anonymat

à ses informateurs, en ne citant que l'initiale de leur

nom de famille.

[39] Les

trois parties qui suivent sont presque intégralement

traduites de La División de La Habana, de Miguel William Ramos (Miami 2006).

[40] On

parle toujours de l'empire

yoruba d'Oyó et du royaume

de Kongo. Or, s'il est vrai que le premier était

constitué de différents royaumes conquis, ce qui justifie

le terme empire,

il était assez peu étendu, alors que le royaume de Kongo

était dix à vingt fois plus vaste, mais, il est vrai, plus

unifié, ou en tout cas moins morcelé.

[41] Egungún :

Ou revenants.

Autre société à masques du Nigeria, centré autour du culte

des ancêtres.

[42] Oro :

Autre société à masques chez les Yoruba, ayant elle aussi

un rapport avec la mort.

[43] Les

apparitions soudaines de l'orage et des éclairs sont

considérées comme des manifestations de l'humeur de l'oricha

Changó, tout comme l'apparition du vent et de la tempête

est considérée comme celle de l'humeur d'Oyá. Ces deux orichas

sont intimement liés, Oyá étant une femme de Changó, et

ils possèdent le pouvoir de déclencher ces évenements

naturels.

[44] À

Matanzas, les esclaves venus du royaume du Dahomey sont

connus sous plusieurs appellations, correspondant chacune

à différentes nations (et différents cabildos),

et

parmi elles les Arará

Sabalú, Arará

Majino, et Arará

Dajomé. Les deux premières appellations

désignent des esclaves censés provenir de la même région,

puisque la ville de Savalou se situe en pays mahi. Les

Dajomé sont censés provenir de la capitale du royaume,

Abomey.

[45] Foddún, ou foddú : Équivalents du mot oricha, ou « divinité », chez les Arará. Ce mot est à l'origine du nom du « Vaudou ».

A la source ? | Qui sommes-nous ? | Nos partenaires

© Ritmacuba 163 r. de la Butte Pinson 93380 PIERREFITTE - FRANCE Tél : 01 48 39 90 53 E-mail : info@ritmacuba.com

statistiques