|

|

N.B.

Cet ARTICLE remplace et

amplifie "Cabildos de nation carabalí à Santiago de Cuba"

mis en ligne le 11/12/2014.

Daniel Mirabeau : percussionniste, chanteur et saxophoniste, il s'est formé dans l'Oriente cubain aux traditions carnavalesques et aux cultures haïtiennes. Après quelques séjours à Cuba avec Ritmacuba (à Santiago) ou Trempolino (à La Havane), il effectue in situ son parcours personnel auprès de différents maîtres. Il enseigne les musiques cubaines et haïtiennes à l'Ecole Municipale de Musique de Pierre Bénite (Rhône) et lors de stages avec toutes sortes de publics (non-musiciens, enfants, scolaires).

Carabalí

Olugo,

Festival del Caribe 2013 © Daniel Chatelain

INDEX.

1. De l'esclavage et son expansion à Cuba

2. L'économie de plantation à Cuba au XVIII et XIXe siècle

3. Les nations d'esclaves issues de la traite transatlantique

5. Les barracones, palenques et cofradías, du lieu de vie des esclaves aux rassemblements illégaux.

6. Les cabildos de nation à Cuba

6.1. Les premiers cabildos

6.2. Qui au sein des cabildos : Noirs libres ? Esclaves ?

6.3. Hiérarchie, activités et patrimoine des cabildos

6.4. Cabildos et confréries, législation et mises en application locales

7. Situation des Noirs libres dans la société cubaine esclavagiste

9. Les cabildos de nation de la partie orientale de Cuba avant la loi sur les associations

10. Les cabildos de nation carabalí d'Oriente avant l'abolition de l'esclavage

11. Déclin des cabildos de nation et durcissement de la législation

12. Abolition de l'esclavage et les religions dans le Cuba moderne

13. Les comparsas carabalí encore en activité à l'époque moderne

13.3. Autres cabildos carabalí après l'indépendance de Cuba

14. Séquençage d'un défilé carabalí

16. Instrumentarium musical des comparsas carabalí

17. Les chants des comparsas carabalí de Santiago

Remerciements

Notes

Dans les carnavals de l'Est de Cuba,

les comparsas carabalí sont parmi les plus anciens

groupes de défilé de l'île. Assister à une de leur prestation

est un évènement qui ne laisse pas indifférent. Des chants au

parfum d'Espagne sur des rythmes africains, des danses

ressemblant à celles des cours royales européennes, un bien

curieux mélange... Ces formations carabalí sont dites centenaires.

Elles sont en réalité plus anciennes et se confondent avec

l'histoire des premières manifestations carnavalesques et de

l'esclavage à Cuba.

Avant d'aborder les

défilés carabalí contemporain, il convient de les

contextualiser sous l'angle de leur origine ethnique, en

retracer l'histoire. Nous placerons notre étude sur la partie

orientale de l'île de Cuba, là où subsistent encore des

manifestations de ces comparsas carabalí.

Monument en hommage aux Nègres Marrons, Alberto Lescay, El Cobre (province De Santiago de Cuba)

On ne peut évoquer des éléments de culture africaine à Cuba sans aborder

la question de l'esclavage. Les premiers esclaves africains

sont débarqués d'Haïti vers Santiago de Cuba en 1521. Ils

seront employés pour la plupart dans les mines de cuivre du

Cobre[1]

.

Trois éléments déterminent le développement particulier de l'esclavage

sur l'île : l'extermination des populations indiennes, des

terres fertiles et accessibles, une politique de travail

insulaire efficiente[2]

. Détaillons quelque

peu chacun de ces points.

La violence et la barbarie des conquistadores

n'expliquent pas l'éradication des populations indigènes. La

charge virale exogène des colons espagnols suffira à décimer les

Indiens. Comme sur d'autres territoires de l'empire et face à

une main d'œuvre en voie de disparition, les Espagnols vont

contribuer au développement du trafic d'esclave transatlantique,

de l'Afrique de l'Ouest en direction de leurs comptoirs et

colonies.

L'essentiel des ressources à Cuba seront des terres fertiles

favorables au développement de l'agriculture. Il y eût aussi des

mines de cuivre dans la partie orientale, mais d'un faible

intérêt au regard d'autres territoires de l'empire fournissant

des métaux précieux pour la Couronne d'Espagne. C'est

véritablement l'essor du marché du sucre qui va faire s'emballer

le commerce négrier transatlantique à Cuba, à partir du XVIIIe

siècle.

Coupe de la canne à sucre, Luis Patricio Landaluze, 1874, Musée des Beaux-Arts, La Havane

La troisième raison du développement considérable de l'esclavage

à Cuba, c'est une organisation du travail insulaire très

efficace et régie par le pouvoir colonial. Même si elle ne

représente qu'une zone minuscule de l'empire espagnol, Cuba sera

l'une des principales colonies importatrices d'esclaves.

L'essentiel de la législation sera calqué sur le Code Noir

français[3].

La couronne espagnole interdira à ses compagnies d'affréter des

navires dédiés au transport d'esclaves. Cette cédule royale sera

détournée de manière totalement hypocrite : les esclaves

seront achetés tout d'abord aux portugais, puis aux anglais et

hollandais. Des mesures libérales insulaires vont en ce sens

favoriser l'aristocratie havanaise.

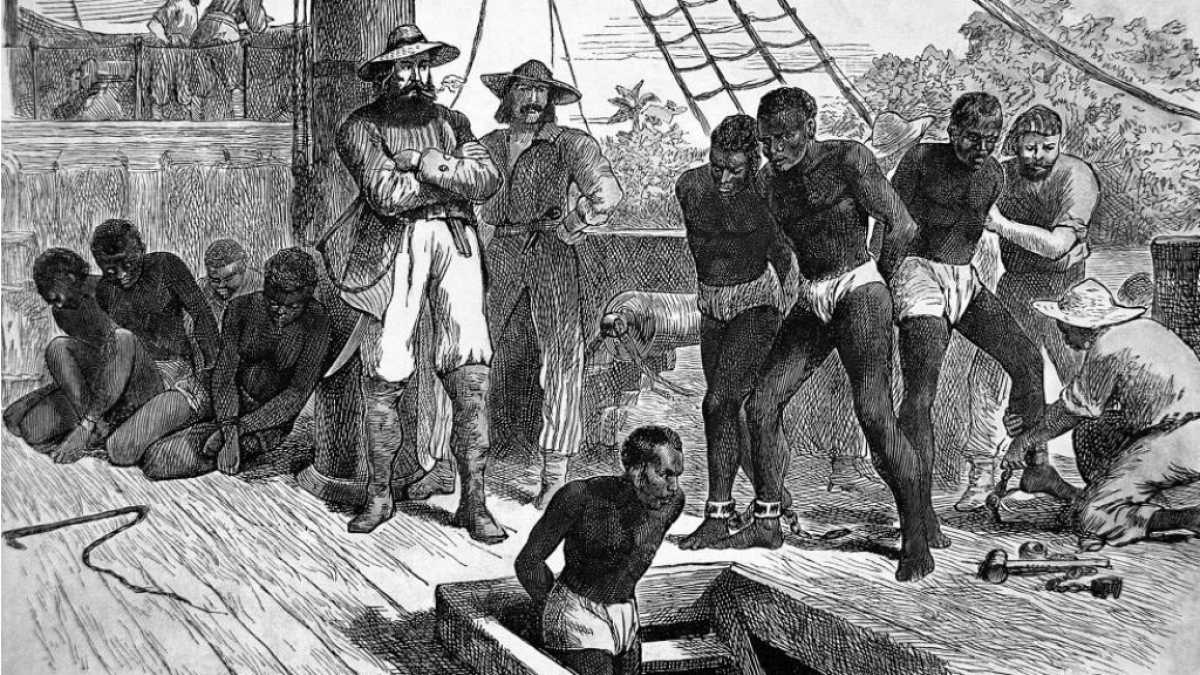

Chargement d'un navire négrier, auteur inconnu

Il est quasiment impossible de comptabiliser de manière

définitive le nombre d'esclaves africains qui furent déportés

vers Cuba, tant le trafic clandestin continua dans la zone

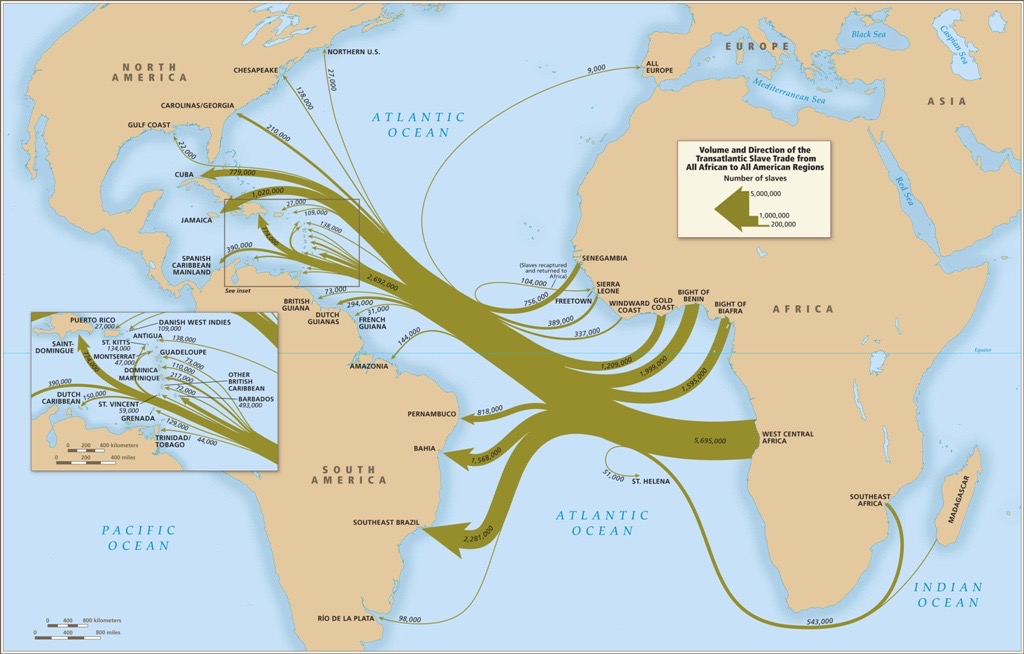

caribéenne et des Amériques. Néanmoins, on peut comptabiliser un

chiffre global de 1 318 000, du début de la traite

légale jusqu'à 1873[4].

Cependant, du début de sa colonisation par les Espagnols jusqu'à

la fin du XVIIIe s., Cuba

demeure une destination minoritaire du commerce négrier

caribéen : 32 000 esclaves en 1763, dix fois moins

qu'en Jamaïque et vingt fois moins qu'à Saint-Domingue à la même

date.

Volume

et direction du trafic transatlantique d'esclaves © David Eltis

& David Richardson

La cédule royale de 1789[5]

va marquer l'amorce d'un commerce d'esclaves à grande échelle,

condition indispensable au développement de l'économie de

plantation à Cuba.

D'immenses terres fertiles à proximité des

côtes vont permettre l'expansion du commerce portuaire. Jusqu'au

XIXe siècle, l'essentiel des exploitations agricoles

se réduisait à de l'élevage bovin destiné à la boucherie et au

trait, du tabac, les cultures de café et de sucre restaient

encore confidentielles au regard de ce qu'elles deviendront au

siècle suivant.

Culture sucrière à Cuba au XIXe s., auteur inconnu

Á la fin du XVIIIesiècle, les planteurs de Saint-Domingue fuient les révoltes d'esclaves et s'installent pour la plupart dans la partie orientale de Cuba. Leur savoir-faire agronomique va contribuer au boom économique grâce à l'industrie sucrière et dans une moindre mesure, celle du café.

Cuba devient alors la nouvelle "perle des Antilles", avec un négoce prospère et moderne nécessitant toujours plus d'esclaves. Malgré l'abolition de l'esclavage en 1880, le trafic négrier continuera illégalement jusqu'au début de la première guerre d'indépendance (1868)[6].Le développement de l'économie sucrière pousse à la recherche constante

de nouvelle main d'œuvre. Le fait que celle-ci soit esclave ou

non importait finalement peu, pourvu qu'elle soit docile et bon

marché. Après l'abolition, ce seront des blancs sans-terre et

sans droits civiques, des Chinois sous contrat. Plus tard, ce

seront des européens et des caribéens dans une moindre mesure[7].

La liberté ou non de ces travailleurs agricoles ne laisse

présager en rien de leur traitement ou condition de vie.

Les populations africaines déportées à Cuba pour la traite

étaient consignées dans des registres d'état. On les distinguait

avec des toponymes et hydronymes qui les identifiaient en

fonction de leur aire fluviale et maritimes

de provenance. Dans une moindre mesure, les dénominations

ethniques adoptées correspondaient à des filiations

linguistiques[8].

La provenance et la quantité d'esclaves débarqués va

varier selon les époques. Il y aura durant toute la période

esclavagiste, c'est-à-dire jusqu'à 1886, un classement de

ceux-ci par méta-ethnie, qui prédéterminera leur prix et leur

fonctionnalité.

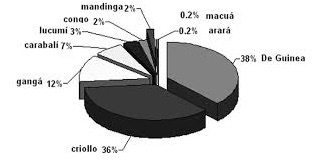

On dénombre donc huit méta-ethnies, chacune avec une

multitude de subdivisions dont les appellations vont varier

selon les époques[9] :

- Les arará, du Ghana, Bénin, Nigéria, Togo.

- Les carabalí (cf. chap. 2)

- Les congo[10]

des zones actuelles du Zaïre, Congo Brazzaville, Ouganda, du

Gabon, de l'Angola et de la Zambie. De loin la plus grande zone

géographique de prélèvement d'esclaves.

- Les gangá, de Guinée Bissau, de Sierra Leone, de

Guinée, du Liberia, du Sénégal, de la Gambie, du Mali, de la

Mauritanie.

- Les lucumí du Nigéria et du Bénin. L'une des ethnies dont la

culture est la plus visible à Cuba. Feront partie des dernières

populations esclavagées sur l'île.

- Les mandinga de Sierra Leone, de Guinée, du Liberia, du Mali,

de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Sénégal, de

Guinée-Bissau, du Nigeria (nord), du Cameroun (nord), du

Niger, du Bénin (nord), du Cap-Vert, du Ghana, du Tchad, de

Mauritanie ou du Togo.

- Les mina, du Ghana, du Liberia, du Sud du Maroc.

Ethnies africaines esclavagées à Cuba au XIXe s.

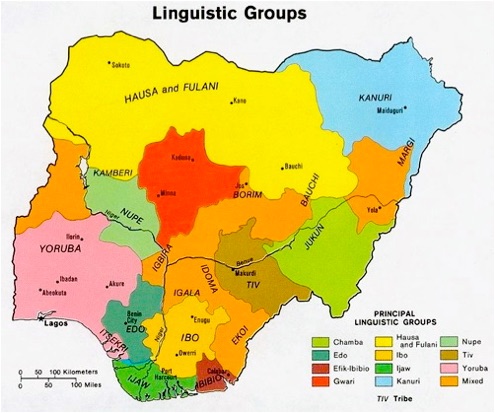

Les carabalí sont des populations originaires de la région

sud-orientale du Nigéria actuel. Cette toponymie viendrait de la

déformation du mot calbary[11]

utilisé dans le jargon des marchands d'esclaves anglais pour

désigner la multitude des esclaves commercialisés depuis la côte

et sur les bords du fleuve Calabar[12].

Carte linguistique de la zone du Calabar et du delta du Niger

En effet, si ces populations étaient embarquées à destination de l'aire

caribéenne dans les ports du Calabar, elles étaient originaires

de nombreuses ethnies, comprenant :

-Les ekoi ou ejagham (Cameroun occidental et

pointe orientale du Nigéria). Les sociétés masculines ekpe

viennent de cette ethnie, à l'origine des confréries secrètes abakuá

à Cuba.

-Les ibibio ou agbishera (Nigeria sud-oriental ;

Cameroun et Guinée équatoriale en infime partie)

-Les igbo (ethnie principale de la partie Sud-Est du

Nigeria et du Cameroun en infime partie),

-Les ijo ou ije (delta du Niger, de la partie

sud-orientale du Nigeria et du Cameroun en infime partie)[13].

La traite de ces populations

débute au XVIe s. avec les Portugais, essentiellement

en direction du Brésil, puis les Anglais à partir de 1626. Elles

feront partie des premières vagues d'esclaves.

À cette époque, les carabalí étaient acheminés

majoritairement en direction des Antilles britanniques (Barbade,

Antigua, Grenadines, Saint Kits, Dominique et dans une moindre

mesure la Jamaïque), de Saint Domingue[14]

et Porto Rico pour les possessions espagnoles. A Cuba, on ne

recense que 336 esclaves du Calabar entre 1651 et 1675 pour 2741

dans le reste des Antilles espagnoles et 43 634 pour l'ensemble

des possessions britanniques. L'arrivée des carabalí à

Cuba est plus significative à partir de 1751.

Dans son ensemble, la traite cubaine connaîtra un pic de 122 957

personnes entre 1826 et 1850. Elle déclinera à partir de 1867,

où la couronne espagnole met fin à la traite transatlantique.

Elle continuera avec un trafic caribéen jusqu'à l'abolition de

l'esclavage en 1886[15].

Un dicton connu à Cuba constitue un raccourci sur les racines

africaines de ses habitants :

" Ici, celui qui n'est pas de sang congo est de sang carabalí"

[16].

Le poème de Nicolás Guillén nous dit à peu près la même

chose : « Yoruba je suis, je suis Lucumi, Mandingue,

Congo, Carabali, Écoutez mes amis, c'est comme ça : Nous

sommes ensemble de loin, jeunes, vieux, noirs et blancs, tous

mélangés »[17].

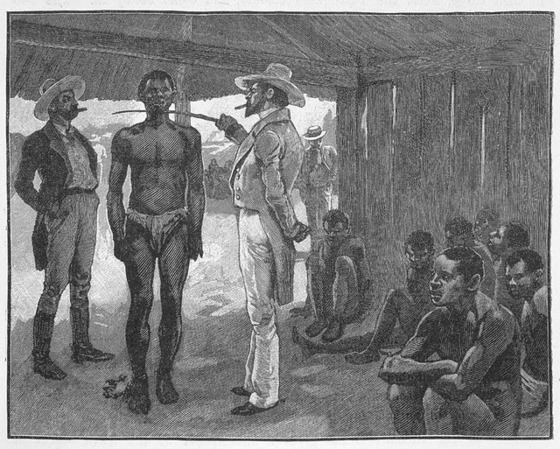

L'achat d'esclaves, gravure, 1837, auteur inconnu

Entre 1823 et 1855, la région de Santiago de Cuba compte 27,1 %

de carabalí, 35 % de bantú (congo), 16 % de mandinga

(essentiellement du Sénégal et du Mali) et 28 % d'autres

ethnies (lucumí, maní, indéfinis)

On va observer une baisse des carabalí dans la traite négrière sur la deuxième moitié du XIXe siècle. Ils deviennent minoritaires, au profit des congo, gangá et lucumí. La présence peu marquée d'éléments carabalí dans la culture cubaine contemporaine s'explique par leur faible quantité d'importation dans la dernière période de la traite légale.

Différents vocables et leurs nuances existaient à l'époque

coloniale pour désigner des rassemblements de Noirs. Souvent la

locution définissant le groupe humain est la même que celle

désignant l'aire de pratique cultuelle, qu'elle soit à l'intérieur

d'un édifice, ou en plein air. Cette diversité sémantique reflète

la multiplicité de statut social de l'homme Noir dans la société,

au travers l'histoire de l'esclavage à Cuba.

Barraquement

d'esclaves à Sancti Spiritu © Oscar Alfonso

Scène de plantation sucrière, esclaves devant un baraquement à Cuba, 1870 © E& H.T Anthony

Les activités des Noirs sur le batey ne sont soumises à un cadre juridique, mais à la seule loi du maître. La justice coloniale intervient parfois pour sanctionner la tenue de fêtes d'esclaves jugées scandaleuses. En 1817, le tribunal de Santiago de Cuba exige d'un planteur de s'acquitter d'une amende pour avoir autoriser une cérémonie vodou sur ses terres. Les principaux participants seront emprisonnés ou fouettés[19]. On peut supposer que certains barracones jouissaient d'un certain prestige hors de la plantation, mais il y avait peu de perméabilité de l'un à l'autre. Leurs activités et festivités restaient à destination des seuls esclaves de la propriété.

Si les barracones ne sont

pas soumis à une législation d'état, le code noir, ainsi que les

arrêtés du gouverneur et des administrateurs des provinces vont

encadrer la vie et le commerce des esclaves.

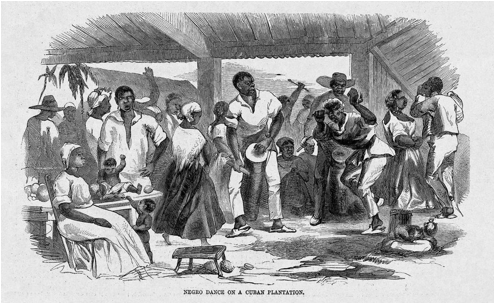

Danse de Noirs d'une plantation cubaine, publié dans le Harper's Weekly, 29 janv. 1859

Image du film Maluala, Sergio Giral, 1979. Maluala était l'un des principaux palenques de la partie orientale de Cuba

A la fin du

XVIIIe s., la propension d'esclaves en fuite passe

d'actes isolés à de véritables mouvements de rebellions dans

plusieurs colonies de la zone caribéenne. Le marronage, acte de

reprendre sa liberté, gagne toute l'île de Cuba. Ces esclaves

fugitifs, ou cimarrones, mèneront une véritable guerre

contre la société esclavagiste tout au long de la première

moitié du XIXe s.[20].

Parmi les mouvements les plus importants dans la zone orientale,

les esclaves des mines du Cobre se rebellent massivement dès

1731. A Bayamo, une conspiration est menée en 1795 par le cimarrón

Nicola Morales qui s'allie avec des Créoles et des Blancs[21].

Certains cimarrones se regroupaient en communautés, que

l'on désignait par le terme de palenque. A l'écart des

routes, cachées dans la forêt vierge, c'était parfois de

véritables villages fortifiés, clôturés de palissades, avec ses

maisons d'habitations, réserves de nourriture et aires

d'assemblée. Le palenque du Frijol, situé dans la Sierra

Maestra à l'intersection des rivières Jaguaní et Toa, fût le

plus connu et compta jusqu'à 200 habitations et 300 âmes. Après

plusieurs tentatives infructueuses, il fut détruit et ses

habitants massacrés par l'armée en 1816[22].

Le palenque désigne à la fois le village et la

communauté. Par extension, il est aussi le mot désignant l'aire

de culte et de festivités fréquentée par les cimarrones.

Malgré la liberté à l'intérieur du village, les déménagements

sont fréquents pour échapper aux chasseurs d'esclaves (rancheadores).

El cimarrón, Luis Patricio Landaluze, circa 1860

Depuis 1578, existaient différents regroupements de Noirs à Cuba

avec différentes visées : religieuses, récréatives,

entraide, ou tout cela à la fois. A partir de 1758, le

gouverneur met en application une cédule royale ordonnant la

séparation ethnique au sein de ces groupements et interdit leur

fréquentation par les Créoles. Les autorités coloniales cubaines

reproduisent alors le modèle de ce qui se pratiquait déjà à

Séville avant la découverte des Amériques. Les cabildos

de nation à Cuba auront toujours deux tutelles, celles l'Etat et

de l'Eglise.

Les autorités coloniales cubaines regroupèrent par ethnies les

Noirs amenés d'Afrique en suivant le modèle de ce qui se

pratiquait déjà à Séville avant la découverte des Amériques.

Dans son sens premier, le mot cabildo définit une une

institution civile espagnole incarnant le pouvoir local. Le

second est celui d'une une réunion administrant un ordre

religieux. Les cabildos de nation à Cuba auront

toujours ces deux tutelles, l'Etat et l'Eglise. La définition du

cabildo diffère selon les époques, juridictions et

auteurs.

Pour Esteban Pichardo, géographe et linguiste dominicain du XIXe

s., le terme de cabildo désigne

« une assemblée de Noirs d'Afrique de même nation, bruyante et

festive sans véritable existence juridique »[24].

Au sens figuré, il la définit une « réunion inepte où règne le

désordre »[25].

Cette vision superficielle et partiale du cabildo était

vraisemblablement ancrée dans l'opinion générale de la société

coloniale cubaine de l'époque.

Pour Pedro Deschamps Chapeaux, historien cubain contemporain, « c'est un

regroupement de Noirs africains appartenant à la même nation ou

tribu dont le rôle était l'entraide mutuelle, le secours en cas

d'infirmité ou de mort, et de maintenir en vie le souvenir de la

patrie lointaine et perdue au moyen de la pratique de sa propre

religion, de l'usage de sa langue, les chants et la musique ».

Jusqu'en 1880, on va dénombrer 72 cabildos de nation

dans les registres d'état pour toute l'île de Cuba.

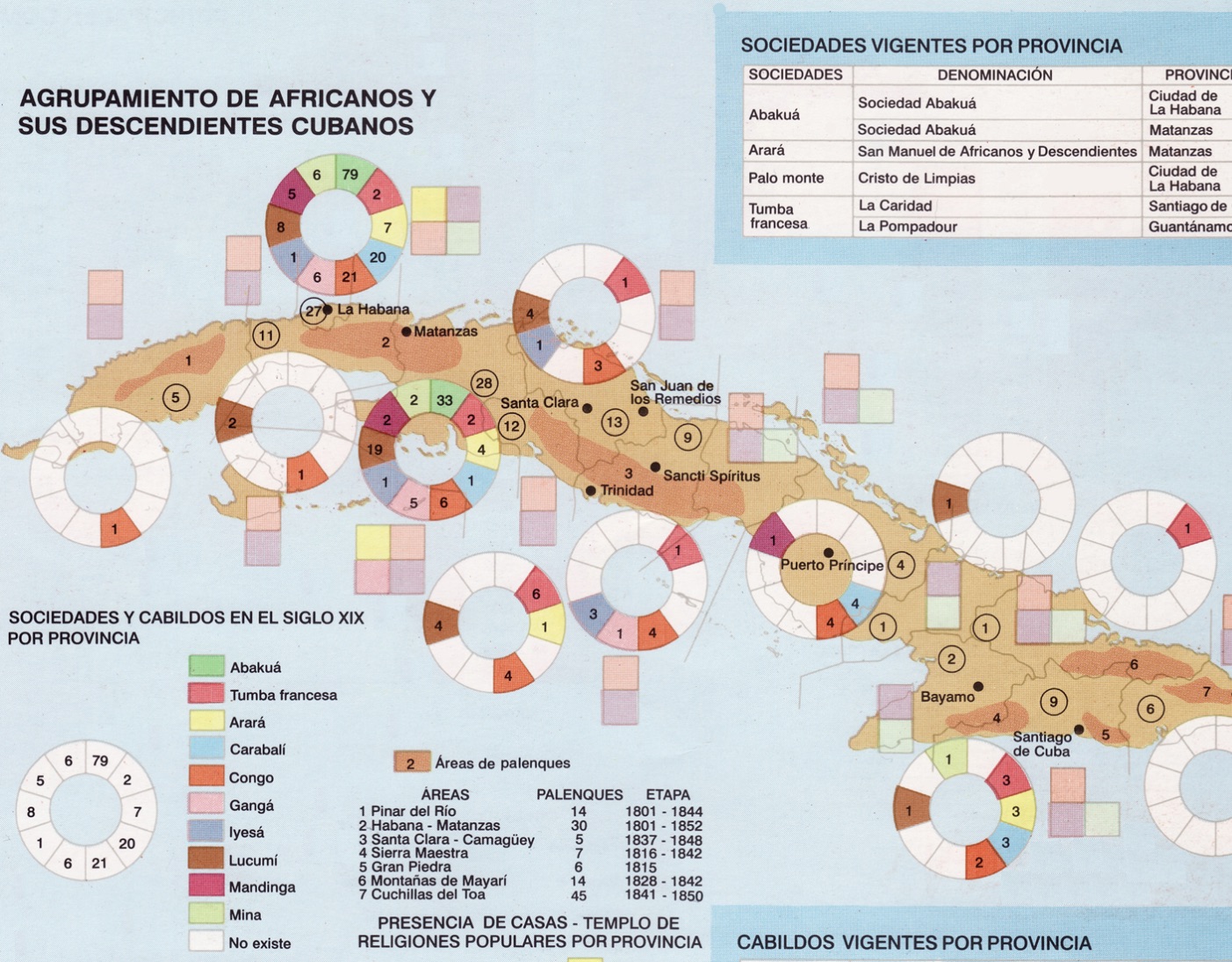

Carte des principaux cabildos au XIXe s., CIDMUC, Atlas ethnographique de Cuba, 1998, Ed.Cubarte

On trouve la trace de ces cabildos de nation dès la colonisation de Cuba. Le premier de la partie occidentale aurait été fondé à La Havane en 1568. Certains le nomment Cabildo Shango, ce qui signifierait de nation lucumí, chose étonnante au regard des arrivages d'esclaves de l'époque. Un autre document de 1598 atteste de la naissance de la confrérie de gens de couleur mina zape, de nation mina, consacré à Nuestra Señora de Los Remedios[26]. Cependant l'existence des cabildos n'est attestée qu'en 1755 dans les documents de l'épiscopat havanais[27].

Pour la partie orientale, les registres épiscopaux parlent d'un cabildo

congo en 1616 à Santiago de Cuba. Cependant, une trace

antérieure existe dès 1535, avec une plainte de voisinage

enregistrée sur une main courante de l'administration : une

habitante vient protester du raffut qu'effectue le roi congo

et les comparses de sa confrérie, avec force tambours et chants[28].

Ce cabildo congo est qualifié par Barcia de macro-cabildo,

car il comprenait au XVIIIe s. plusieurs sites

disséminés sur la ville. Il avait de l'importance dans la vie

locale, le couronnement ou la mort de ses rois étant chroniqué

par la presse. Le cabildo congo exerçait par ailleurs un

pouvoir non officiel sur tous les autres. Le roi congo était le

seul régulièrement consulté par les autorités pour entre autres

l'organisation des sorties carnavalesques.

Il y avait également à La Havane, Matanzas et Camagüey des « cabildos

de cinq nations ». Dans le cas de La Havane, ce macro-cabildo

constituait une instance supérieure non enregistrée auprès des

autorités, auprès de laquelle se tournaient les dirigeants des

cabildos pour faire face à des problèmes communs et ériger

des sanctions[29].

Á Matanzas le cabildo de cinq nations est officiel. Même

si certains le nomment cabildos de cinq nations, le cas

de Camagüey est encore différent, car réunissait uniquement des

carabalí de différentes ethnies. Comme nous le verrons

plus tard, cette situation ne durera pas et le cabildo

sera scindé en deux face aux dissensions inter-ethniques.

Trône et artefacts de pouvoir du roi du cabildo congo, musée de Santiago de Cuba

Jusqu'au XIXe s., n'étaient acceptés dans les cabildos que les Noirs bossales[30], c'est-à-dire nés en Afrique, ce qui excluait les Créoles de la Caraïbe. Le terme de bossales ne présume pas qu'ils soient des hommes libres ou esclaves à Cuba, mais signifie leur venue comme esclave africain. La séparation obligatoire des ethnies par nation au sein des cabildos était un moyen de contrôle du pouvoir colonial. Il entretenait ainsi les rivalités déjà existantes en Afrique de peuples ennemis, par les guerres menées les uns contre les autres, ou par les haines attisées par le commerce négrier. En effet, des marchands européens hésitaient à s'aventurer dans les terres et payaient certains peuples africains pour obtenir des esclaves.

A partir du XIXe s. et selon la zone géographique, il existe

plus de permissivité concernant la mixité ethnique, en

particulier avec les créoles[31].

En 1866, un roi congo de Santiago de Cuba proteste

énergiquement auprès des autorités contre un cabildo mélangeant

créoles et africains pour qu'ils n'entrent pas à l'église pour

obtenir la bénédiction[32].

Le manque de permissivité n'est donc pas le fait uniquement des

autorités coloniales, il en va des luttes de pouvoir entre cabildos

et entre ethnies.

Quel était le statut des membres des cabildos? Esclaves

ou hommes libres? Visiblement les deux étaient représentés, mais

dans des quantités et des statuts qui diffèrent selon les

époques et les régions. Dès le XVIIIe siècle, la

présence d'esclaves y était marginale et mal perçue. Pour la

plupart, les colons n'autorisaient pas à leurs esclaves

fréquenter les cabildos. Dans la pratique, ils s'y

glissaient à leur insu.

Dans tous les cas, c'était à l'individu de faire la demande d'intégrer un

cabildo, cela n'avait rien d'obligatoire. L'examen des

lois de la couronne espagnole nous donne des pistes. A Séville

en 1526, une 'cédule royale' permet le rachat par l'esclave ou

une tierce personne de sa liberté, en devenant affranchi[33].

Cette loi avait cours pour les cabildos du Sud de

l'Espagne au XVIe, constitués d'anciens esclaves

affranchis. Cette loi fût-elle appliquée à Cuba?

Carmen Barcía nous dit que « bien que légalement ses membres eussent à

être africains libres, la plupart était arrivés comme des

esclaves ; cette circonstance passée les compromettaient d'une

certaine façon et aussi les encourageaient à procurer

l'émancipation de leur amis ou parents qui restaient dans un

état de servitude »[34].

Plus loin, « Dans les cabildos havanais, les esclaves

apparaissent toujours comme des éléments subordonnés et

manipulés par les différents groupes qui intégraient chaque

société ».

Perrera Diaz propose une thèse similaire : « une participation des

esclaves aux cabildos et la contribution de la part de

tous ses membres à la manumission de ceux qui le nécessitaient »[35].

La manumission est un terme juridique qui date du moyen-âge. Il

consistait pour un seigneur envers son serf, un père envers son

fils, ou un maître envers son esclave, à poser les deux mains à

plat sur la tête de ce dernier, qui se tenait à genoux devant

lui, devant témoins. La personne était alors affranchie ou

émancipée, un notaire l'attestait par un document écrit.

Parfois, les cabildos rachetaient la liberté de leurs membres les

plus méritants. Ce sera le cas par exemple de Ramon Granda

responsable du cabildo viví de Santiago, qui rachète la

liberté de sept esclaves en 1824.

Pour Luisa Martinez O'Farill, concernant les cabildos havanais,

seuls les esclaves domestiques avaient pour des raisons de

proximité la possibilité de fréquenter les cabildos, tous

situés en ville.

À Santiago dès le XVIIIe s.,

la présence d'esclaves dans les cabildos était marginale

et mal perçue. Les propriétaires n'autorisaient pas ouvertement

leurs esclaves à les fréquenter[36].

Les membres des cabildos sont pour la plupart des

d'hommes ayant retrouvés légalement leur liberté, ou directement

nés libres[37].

Dans la pratique, des esclaves participaient non officiellement

aux activités des cabildos, où ils étaient tolérés en

fonction de leur couleur de peau. Les créoles et mulâtres en

étaient exclus, ainsi que les Noirs d'autres ethnies.

Les spécificités de législation concernant le statut des membres des cabildos de nation dans les localités orientales de Cuba s'explique par la proximité avec Saint-Domingue et la Jamaïque. Les mouvements de lutte des marrons dans ces pays exerceront une influence particulière sur l'attitude des colons espagnols. Le produit d'une partie de la traite jamaïcaine est revendu aux propriétaires terriens cubains. A la Jamaïque, les Anglais concèdent en 1739 trois parties autonomes de l'île aux marroons. En Haïti, des mouvements de révolte importants malmènent les propriétaires terriens dès la fin du XVIIIe s., jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1793.

Dans la partie orientale, les colons n'étaient pas favorables à ce que les esclaves créoles et bossales ayant transité par la Jamaïque et Haïti viennent se mélanger aux libertos dans les cabildos, au risque de créer des foyers de sédition.

De manière générale, le statut d'esclave, celui d'homme libre, la mixité des deux et leur proportion dans les cabildos de nation reste à ce jour un sujet de polémiques et un terrain d'étude encore fécond sur lequel toutes les études ne s'accordent pas.

Les cabildos étaient organisés selon une hiérarchie en référence à la couronne espagnole. A la tête de la communauté était nommé un roi. C'était la plupart du temps le doyen du cabildo, ou une personne de rang royal ou de chefferie africaine, ou un dignitaire religieux dont la liberté avait pu être rachetée par la caisse du cabildo. Le roi était selon les cas, élu à vie (en Oriente) ou à l'issue d'un vote effectué tous les quatre ans sous le contrôle d'un fonctionnaire d'Etat (à La Havane). Il était également le référent et porte-parole pour les relations avec les autorités. Des contremaîtres (mayorales[38]) et majordomes organisaient les activités du cabildo. On notera que ces appellations correspondent à celle de la propriété coloniale, où le contremaître veille à l'organisation du travail des champs et le majordome à celle de l'activité domestique.

Dans certains cabildos, les femmes étaient admises et avaient également leur place dans l'organisation hiérarchique, avec une reine à leur tête. Les cabildos deviennent progressivement matriarcaux après 1880. Le titre de roi disparait au profit de la reine. L'assesseur des affaires noires du gouverneur de Santiago édicte un règlement en 1827 régissant les modalités électorales des postes à responsabilités des cabildos et les restrictions pour les esclaves à participer à leurs activités.

Les cabildos les plus anciens et les plus prospères possèdent un réel pouvoir économique : rachat de la liberté de ses membres, achats d'indulgences pour les fêtes, achats immobiliers, rôle dans la constitution de solares[39]. Pour exemple, un cabildo arará magino de La Havane achète en 1795 quatorze chambres dans un immeuble et s'y réserve une salle pour ses fêtes et cérémonies[40]. Certains membres des cabildos possèdent même des esclaves, des biens immobiliers. En 1870, Juan Bertault et sa femme, ex-esclaves, possèdent 30 921 pesos. Ils furent accusés de captation d'héritage au sein d'un cabildo, utilisant des faux-témoignages de ses subalternes[41].

Si l'on ordonne les aspirations, de la plus officielle aux non-dits, elles étaient d'ordre sociale (entraide, secours), récréative, culturelle (préservation d'un patrimoine) et cultuelle. Le marqueur le plus pertinent pour caractériser un cabildo est sa pratique religieuse. A travers elle s'exprime son imaginaire, son histoire et son art. C'est pourtant l'aspect religieux qui sera le plus occulté dans les cabildos, pour échapper aux tensions avec l'église et à la politique répressive du pouvoir colonial. Les cultes africains devaient rester confidentiels, les services funèbres interdits hors du cadre de l'église.

Pour autant, les activités de distraction et d'entraide était considérée avec bienveillance ou indifférence par les colons. Au même titre que d'autres cabildos de nation, les carabalí étaient autorisés à défiler le Jour des Rois (6 janvier) avec leurs costumes, leurs fétiches, tambours et danses. Les symboles ostentatoires d'africanité étaient proscrits, avec plus ou moins d'insistance selon la période.

À

Santiago, les principaux jours de sortie étaient la veille de

Noël, le Jour des Rois et le 26 juin (fête de Santiago Apostól,

patron de la ville). À l'époque coloniale et dans les premières

années de la république, on nommait ces fêtes populaires de

carnaval mamarrachos. Le Jour des Rois[42],

étaient reçus au palais du gouverneur tous les cabildos

noirs de la ville. On honorait ce jour-là le Roi Melchior, leur

représentant symbolique désigné pour l'année à venir[43].

Ces festivités du 6 janvier furent suspendues à partir de

1886.

En 1681, le gouverneur Fernandez

de Cordoba interdit aux Noirs de se réunir dans les maisons

"pour les activités de danse et de cabildos",

l'autorisant seulement dans les rues, jusqu'à la cloche de

l'angélus.

Une rupture s'établit entre les cabildos

de La Havane et ceux du reste de l'île à la charnière du

XVIIIe s. En 1792, une série de lois (ban

gobierno) restreignent les activités des cabildos

et les obligent à trouver refuge hors des murailles de la ville[44].

Ceux-ci seront éloignés des églises, en dehors des centres

urbains et ségréguées[45].

La situation des cabildos n'était pas similaire à

Matanzas malgré certaines tentatives de durcissements.

À Santiago, la situation reste

identique jusque vers 1850, avec un rattachement des cabildos

aux églises et l'autorisation de s'établir en

centre-ville.

À La Havane s'établit une

démarcation très précise entre les cabildos de nation et

les confréries d'hommes de couleur[46],

pour mieux contrôler la population noire. Ces confréries étaient

placées sous la protection d'un saint catholique et liées avec

une paroisse. Leur raison sociale était l'entraide, le secours

mutuel. Pour les colons espagnols, elles présentaient un

cadre accessible et familier. Ils connaissaient ces

systèmes associatifs et ces structures organisationnelles depuis

des siècles et les avaient exportées vers presque tous leurs

domaines dans les Amériques.

Dans la Caraïbe de manière

générale, les cofradías ont contribuées au processus de

christianisation des populations africaines esclavagées et à

leurs relations avec l'Église. Le cas de Cuba n'a pas été

différent, ces structures ont reproduit celles qui existaient

déjà dans la péninsule ibérique dès le milieu du XVes.

L'Église avait des intérêts particuliers dans les Amériques et

l'évangélisation, tant des Indiens que des Africains depuis

l'implantation de l'esclavage, a joué un rôle central dans ses

projets. Cela a rendu possible l'expansion et l'exportation du

modèle des confréries, comme un moyen efficace et éprouvé

d'évangéliser et d'enseigner la doctrine chrétienne.

Hormis les mêmes valeurs d'entraide déployées dans les confréries, les cabildos auront également pour vocation de faire vivre le patrimoine culturel et cultuel des groupes ethniques qu'ils représentent. Leurs signes d'africanité et leur propension d'émancipation sociale seront les principales raisons de la tendance coercitive du pouvoir colonial à leur égard. Les processions annuelles du foyer du cabildo jusqu'à l'église étaient parfois dispersées par la police et les artefacts africains détruits ou confisqués.

Conversation

dans la rue Luis Patricio Landaluze, 1889, musée des

Beaux-Arts, La Havane

Les cabildos eurent avec les autorités coloniales des

rapports ambivalent, parfois instrumentalisés. À La Havane, de

nombreux cadres des cabildos étaient au service de

l'armée au sein des Batallones de Pardos y Morenos[48].

Il s'agissait d'une milice qui

joua un rôle capital aux côtés de l'armée dans la défense des

intérêts de l'Empire espagnol : défense du territoire

cubain contre la piraterie, soutien militaire lors de la guerre

contre la France en 1809, participation à la chasse aux esclaves

fugitifs.

Au XIXe s., les cabildos

organisaient une procession le jour de la fête de leur saint

patron. De manière générale, toutes les manifestations publiques

des cabildos avaient lieu en fonction du calendrier de

l'avent (Jour des Rois, Semaine Sainte...)

et en accord avec l'épiscopat.

Dans les défilés de mamarrachos[49] et même plus tard sous la République, les symboles ostentatoires d'africanité étaient proscrits, avec plus ou moins de rigueur selon les périodes. Ces manifestations agissaient sur la population noire et créole comme une soupape de décompression. Cela s'inspirait du "Jour des Fous" du Moyen-âge où les puissants laissaient s'exprimer les critiques envers l'autorité pour acheter la paix sociale.

À Cuba, les défilés du Jour des Rois sont suspendus en 1886. Au XXe siècle suivront une série de restrictions et d'interdictions, dont en 1917 l'annulation des carnavals, jusqu'à leur retour vingt ans plus tard.

Fiesta de ñañigos, Miguel Puente,1878, Musée des Beaux Arts, La Havane

Dès le XVIIe s., les

Noirs libres sont suffisamment nombreux pour que l'on puisse les

considérer comme véritable strate sociale intermédiaire, entre

les colons et les esclaves. L'appellation « Noir libre » ne

laisse en rien présager de leur couleur de peau, seulement de

l'émancipation par rapport au statut d'esclave. La société

coloniale cubaine vivait sous l'emprise du préjugé de couleur.

L'interdiction du mariage interracial est régie par une cédule royale en 1803, elle durera jusqu'en 1881[50]. Malgré les quelques prescriptions dans les ordonnances des gouverneurs successifs de Cuba, on ne peut pas véritablement parler de véritable code à l'égard des libertos. Ils furent néanmoins victimes de nombreuses déprédations, surtout pour ceux qui commençaient à prospérer financièrement. Les exactions des chasseurs d'esclaves[51] à leur égard deviennent si scandaleuses que Felipe IV édite une cédule royale en 1623 pour qu'elles cessent[52].

Scène de ville, Cuba colonial

La séparation des blancs et gens de couleurs intervient aussi

dans les activités sociétales

et de loisir. Walter Goodman, peintre anglais qui séjourna à

Santiago décrit une tombola de charité qui se déroulait sur la

place d'armes en 1864. Les gens de couleur ne pouvaient y

assister, se servant d'intermédiaires pour acheter des billets

et y participer[53].

La petite bourgeoisie de couleur

au XVIIIe s. imite les colons, n'hésitant pas parfois

à être elle aussi esclavagiste. A Santiago, entre 1780 et 1803,

54% des Noirs libres étaient propriétaires d'esclaves[54].

Pour la majorité, ils en possèdent moins de cinq. Il y aura

quelques exceptions, comme Elena Carrión qui en possédait douze,

répartis entre ses affaires en ville et ses terres à San Luís.

Certains Noirs libres possèdent

également des biens immobiliers, des exploitations agricoles, ou

des élevages de chevaux. En milieu urbain, ils sont artisans ou

petits commerçants, travaillent comme gens de maison chez les

Blancs. Ces exemples dénotent de la multiplicité des

conditions de vie et de statut social pour un Noir libre.

Cour intérieure à Santiago de Cuba, Joaquín Cuadras Blez, circa 1868, Musée des Beaux Arts, La Havane

La création et l'augmentation des cabildos peut

s'expliquer en réaction des hommes noirs et mulâtres et ce quel

que soit leur statut social, face aux ségrégations dont ils

faisaient l'objet. Les uns, libertos se protégeant et

secourant mutuellement au sein de ces sociétés, les autres

esclaves s'en approchant et les intégrant avec l'espoir de

meilleures conditions de vie, ou de se faire racheter leur

liberté.

Iremé © Nicola Lo Calzo, années 2010, Regla, AF éditions |

Un

plante abakuá, années 2010 © Daniel

Chatelain

|

Les sociétés abakuá sont les seules ayant été transplantées à Cuba suivant le modèle des sociétés à masques ekpe africaines. Ces sociétés masculines au sein des ethnies ejagham[55], ibibio et igbo de la pointe orientale du Nigéria, pratiquaient un culte autour des ancêtres et de la divination, réputé parfois violent et sanguinaire[56]. Réunis en guildes, ils faisaient du négoce, en particulier sur le commerce d'esclaves, avec les marchands européens de Calabar City. Les membre des sociétés secrètes abakuá sont originaires de ces ethnies, de même que les membres de certains cabildos carabalí.

En 1836 est

créée la première confrérie abakuá à Regla, dans la baie

havanaise. Il y en aura 79 à La Havane et 33 dans la région de

Matanzas pour tout le XIXe siècle[57].

Les sociétés abakuá étaient des foyers de marronnage et

d'africanité revendicative, principale raison de leur

illégalité. La solidarité unissant les initiés abakuá

passait au-dessus des lois coloniales[58].

On ne trouva pas pendant longtemps chez eux de processus de

syncrétisme religieux avec le catholicisme. Cependant, sous les

menaces et la répression gouvernementale, le dignitaire abakuá

Andrés Petit affirmera avoir rencontré le pape pour lui demander

l'autorisation d'utiliser des symboles chrétiens dans sa

confrérie. Il acceptera même les Blancs au sein de celle-ci, à

partir de 1886. Ce que certains considérèrent comme une trahison

fût peut-être une manière d'acheter un espace de liberté.

La répression à

leur égard continua malgré cela : jusqu'en 1897, des centaines

d'abakuá furent déportés dans des colonies espagnoles.

Seront confisqués leurs artefacts et instruments de musique.

Certains sont

visibles depuis au musée d'anthropologie de Madrid.

Itones,

bâtons de pouvoir abakuá, Musée d'anthropologie de Madrid © D.Mirabeau

Tambours abakuá, Musée d'anthropologie de Madrid © D.Mirabeau |

Erikundí,

Musée d'anthropologie de Madrid © D.Mirabeau

|

En parallèle

des sociétés abakuá, nous trouvons la présence de cabildos

bríkamo à Cuba. Comme pour les abakuá, ils sont issus des

ethnies ekoi de la pointe orientale du Nigéria. La

fréquentation de ces cabildos à l’époque coloniale n’était pas

limitative aux hommes, comme le sont les sociétés abakuá. Il

est notable que les femmes seront majoritairement à la tête

des cabildos bríkamo. Les seules zones où ils sont référencés

sont La Havane et Matanzas. Celui de La Havane, le brikamo San

José disparaîtra en 1887, ne souhaitant pas se soumettre à la

nouvelle loi transformant les cabildos en associations (cf.

chap.11). Le cabildo brikamo suama de Matanzas perdurera sous

le patronage de l’Enfant Jesus. Ce cabildo aura une importance

capitale dans la dissémination de la culture suama en

particulier en direction de la partie orientale de l’île et

Santiago de Cuba (cf. chap.13.2). Il connaîtra une période

d’interruption dans les années 1950, avec le décès de Yeya

Calle, sa doyenne. En 1974 rennaissent les fêtes du brikamo,

qui se range alors sous la protection d’un saint patron plus

créolisant, el Niño de Cañamaso.

Le premier cabildo de nation d'Oriente aurait été créé à Santiago

de Cuba en 1616. Il comportait 29 membres d'ethnie congo.

Le roi qui le gouvernait sera nommé Melchior[59]

et le patronage catholique était San Benito del Palermo[60].

Tous leurs membres étaient 'formellement" baptisés, savaient

lire et écrire le castillan[61].

D'autres cabildo sont enregistrés au fur et à mesure que

des groupes d'esclaves sont affranchis et toujours en respectant

l'uniformité ethnique. Les autorités leur concèdent des espaces

pour se réunir, en fonction de leurs moyens financiers[62].

Selon Olga Portuondo Zúñiga, la province de Santiago, comptait

au début du XIXe s. 10 cabildo de nation[63]

dont : 3 congo (brucamo, tiberé, cacanda), 3 carabalí

(osese, elugo, viví), 1 canga (sous le patronage

de Nuestra Señora de Loreto), 1 mina (l'autorisation de

celui-ci fût refusée), 1 mandinga, 1 de tumba francesa

(El Tivolí, sous le patronage de Nuestra Señora de Belén)[64].

Cette registration de l'archevêché de Santiago ne répond pas à

la classification actuelle déterminant précisément l'origine de

chaque ethnie. Si l'on se réfère aux classifications

contemporaines d'Ortiz ou de Guanche : le cabildo cacanda

serait à comprendre lucumí, le brucamo serait

carabalí; le canga serait ganga dans

une autre graphie.

A Camagüey, il est dit que les esclaves congo, carabalí

et mandinga étaient prédominants en ville. Il existait avant la loi de 1880, quatre cabildos,

tous situés dans des quartiers périphériques de la ville.

Les congos, par une présence plus massive dans la population

noire auront deux cabildos. De leur réputation de

domesticité, ils bénéficieront de plus de prérogatives tant de

l'église que du pouvoir colonial. Le cabildo congo de

Santa Bárbara était le plus important. Le cabildo

congo luango était constitué pour la plupart d'anciens

serviteurs de riches réactionnaires de l'île. Les luango

étaient connus pour le panache de leurs costumes. Il était

courant lors des jours de fêtes du chapitre, que la reine soit

accompagnée par des accords de la marche royale, quand elle se

dirigeait vers le trône.

Le cabildo mandinga était sous le patronage de la Virgen

de la Candelaria. Les mandingues étaient réputés très

orgueilleux, de ceux qui s'étaient le plus suicidés pour

échapper à l'esclavage, de sorte qu'il y avait plus de femmes

que d'hommes dans le cabildo. Le chant des mandingues

était accompagné de tambours, güiros et d'un marimba.

Le premier cabildo carabalí sera autorisé par l'évêque

Santiago Echevarria en 1776, une sous le patronage de la Santíssima

Trinidad. C'était visiblement une fraternité religieuse,

avec des visées officielles d'évangélisation.

A partir de 1803, se créent de nouveaux cabildos de

nation. Les troubles de la révolution sur l'île de

Saint-Domingue et l'abolition de l'esclavage dans la jeune

République d'Haïti entraînent un arrivage conjoint de rescapés

Blancs, Métis et Noirs, esclaves ou libres,

en particulier vers la partie orientale de Cuba. Les colons

français exilés rachètent des terres et s'installent à Cuba avec

leurs esclaves domestiques, à dominante dahoméenne. Ils achètent

sur place de nouveaux « nègres de jardin » ou esclaves

de production, en majorité des congos. La prospérité de

leurs plantations, principalement du café, sera instable, puis

connaîtra un effondrement pendant la guerre d'indépendance. Mais

entretemps, une tradition culturelle spécifique syncrétisant

divers héritages s'est créée chez les « Noirs français » des

plantations.

Avec l'indépendance et la fin de l'esclavage ils rejoignent les villes de

Santiago et Guantánamo (créée grâce à ces plantations). Ce

seront des Noirs libres (souvent fils adultérins de maîtres) et

seront artisans ou commerçants. Ils seront à l'origine de la

création des cabildos de tumba francesa[65]

axés sur l'entr'aide, la convivialité et les danses de salons,

mais aussi adaptant à la ville les défilés de tahona (qui

furent d'abord rurales), en distinguant bien les deux activités.

Ces cabildos deviendront sosyété avec la loi sur

les associations[66].

A la fin du 19e s., se dernier

prend le nom de Cabildo de la Santíssima Trinidad. Le dimanche

de Pentecôte, ses membres assistaient à la messe dans la grande

cathédrale, la reine portant le symbole du cabildo, une

colombe posée sur un globe doré. Ils dansaient le rigodon et le

quadrille une fois avoir regagné leur foyer. Ce cabildo

était apprécié par les habitants de Camagüey pour la qualité de

ses prestations musicales. On y jouait des maracas, une flûte

rudimentaire, des tambours dont l'un en bambou, de presque un

mètre de hauteur.

A Guantanamo, hormis quelques références dans les registres

paroissiaux, peu de traces des cabildos en général.

Marta Esquenazi en liste deux dans cette province, l'un à Songo

l'autre à Manuel Tames[69].

Les recherches sont rendues difficiles depuis l'incendie du

bâtiment des archives municipales de Guantanamo dans les années

1930.

José Sanchez, historien de la ville cite une Comparsa Carabalí del

Tiguabito dès 1844[70].

On parle d'un cabildo carabalí dans la presse locale en

1865. Ce dernier défilait dans les mamarrachos, les

carnavals de l'époque coloniale. Reinaldo Videau, respectable

doyen de la carabalí de Guantanamo[71]

disait en 2015 ne pas avoir connaissance qu'il y ait eu un

cabildo de nation carabalí à proprement parler

en ville. Néanmoins, de nombreux habitants de la région avaient

goût à se rassembler pour danser et jouer ces traditions. [72]

Pour Santiago de Cuba, on trouve trace d'une communauté carabalí

déclarée en 1783 par Marcos Caballero, son fondateur. Elle sera

enregistrée comme Cofradia de los Negros Carabalí. Elle

était composée des nations ibibio (zone côtière du

Calabar) dont les elugo et les viví, mais aussi

des suama de la nation igbo (plus au Nord dans les

terres).

Echapper à la dénomination cabildo fut le moyen que trouva le

fondateur de la carabalí, pour éviter un procès avec

Francisco Verdecia, roi du cabildo congo. Ce dernier se

considérait d'une caste supérieure à qui les carabalí

auraient dû allégeance. Verdecia possédait un rôle charismatique

sur tous les esclaves, les congo étant

étaient encore majoritaires à l'époque en

Oriente parmi les populations noires[73].

De plus, il était le seul responsable de cabildo à

entretenir des relations régulières avec les autorités.

La composition multiethnique de la Cofradia de los Negros Carabalí

rejoint le principe de ce qui fût pratiqué au début XIXes.

à Camagüey, avec des problèmes de luttes intestines similaires.

Marcos Caballero règnera sur la Cofradia de los Negros

Carabali pendant plus de trente ans, puis au travers de

ses successeurs qu'il s'arrange à faire nommer, exclusivement

d'origine elugo. Cette hégémonie des elugo

motive les membres des nations viví puis plus tard les

osese et les isuama à quitter la Cofradia

pour créer leur propre cabildo.

Roi de la Carabalí Isuama © Nicola Lo Calzo, années 2010, Regla, AF éditions

La Carabali Viví sera

fondée en 1797, par Ramon Garvey, Nicola Rigores, Antonio Mozo

et José Ramon Granda Garcia. Son foyer se trouvait dans l'actuel

quartier de Los Hoyos. Il est stipulé sur son règlement officiel

l'obligation pour ses membres d'être des Noirs libres. La

majorité travaillaient dans le monde

agricole comme ouvriers, métayers, petits propriétaires

terriens, cultivant le tabac aux alentours de Santiago. Le cabildo

sera rebaptisé Club San Salvador de Horta à l'indépendance de

Cuba et survivra jusqu'en 1909, où il sera dissous.

Les membres de l'ethnie osese de la Cofradia de los

Negros Carabali s'autonomisent également dans la

première moitié du XIXes., en créant le Cabildo Osese,

sous le patronage de Nuestra Señora de Santa Barbara. Nous

supposons qu'il dura jusqu'à l'orée du siècle car nous ne trouvons

plus sa trace dans les documents officiels ni la presse après

cette période. Il est également possible qu'il ait perduré

quelques temps sous un nouveau nom.

Les membres de l'ethnie isuama s'autonomisent en 1824, marquant ainsi la fin de l'hégémonie de Caballero et de ses successeurs sur les carabalí de Santiago[74].

Yeya,

doyenne de la Carabali Izuama (99 ans à l'époque de la photo),

qui a dû connaître l'esclavage.Circa 1952 © Panchito Cano,

coll. Vicki Gold Levi.

Au milieu du XIXe s. commence le déclin des cabildos,

le marronage et les mouvements d'émancipation des esclaves

gagnent du terrain. En effet, la proximité avec la jeune

république d'hommes libres d'Haïti et la Jamaïque, qui abolira

l'esclavage en 1836, amènent de nouvelles populations à Cuba,

principalement dans sa partie orientale. L'ensemble de la

société coloniale est sollicité dans l'effort de guerre contre

les marrons. Dans la région orientale, à partir de 1815, après

l'échec cuisant de l'armée sur le palenque d'El Frijol,

les contributions financières affluent en réponse, venant de

toutes les personnes libres, des notables aux petites gens[75].

Au regard de cette situation et à l'orée de l'abolition

définitive de l'esclavage à Cuba[76],

la réglementation et le contrôle des cabildos de

durcissent.

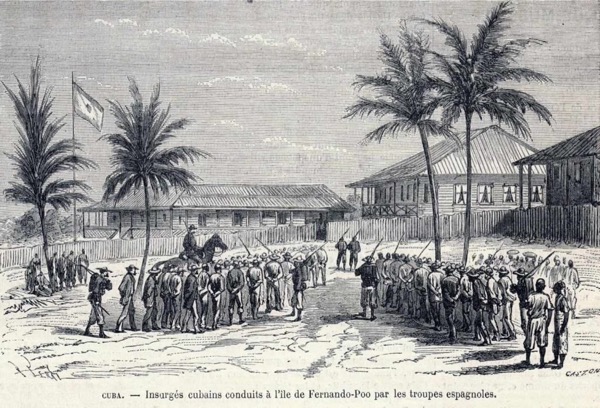

Les artefacts africains sont parfois saisis et détruits. Les plus révoltés et perturbateurs contre le pouvoir colonial sont emprisonnés puis déportés. Ces déportations politiques des Noirs émancipés ont été monnaie courante de 1862 à 1897. Ils furent envoyés dans des colonies pénitentiaires espagnoles : Fernando Poo (île en face du delta de la Cross River, au Nigéria), Chafarinas (îles proches du Maroc, vers la frontière avec l'Algérie) et Ceuta (en face de Gibraltar en Méditerranée). Le groupe le plus touché par ces déportations fût les abakuá. Ils seront environ 600 à faire le voyage transatlantique. Il y eut un certais cynisme du gouvernement espagnol à les envoyant essentiellement à Fernando Poo, l'île se trouvant face à la terre de leurs ancêtres, le Calabar.

Insurgés cubains conduits sur l'île de Fernando Poo, 1869, Gaston, Le Monde Illustré

En 1883, les autorités de La Havane exigent que la licence

des cabildos soit réexaminée chaque année, que soit

observée la séparation entre Africains de naissance et Créoles,

et que leurs activités tendent vers des caractères récréatifs.

En 1884, les défilés des cabildos sont interdits, puis

toutes leurs activités, sauf s'ils se soumettent à la nouvelle

législation des sociétés de gens de couleur à caractère culturel

et d'entraide. Les cabildos doivent adopter le patronage

d'un saint catholique et sont rattachés à une paroisse. Leurs

biens deviennent alors propriété du clergé en cas de dissolution

du cabildo.

En 1887 est promulguée la loi sur les associations. Sont alors déclarés officiels à Santiago de Cuba en 1888, le Club Juan Gongora (partie de l'ancien cabildo congo), la Sociedad el Tibere (autre partie de l'ancien cabildo congo), le Cabildo Santa Barbara[77] (ancien cabildo carabalí osese), le Club San Salvador de Horta (ancien cabildo carabalí vivi), la Sociedad Nuestra Señora del Carmen (ancien cabildo carabalí elugo) et la Sociedad Carabali Izuama (ancien cabildo Isuama), le Cabildo Cocoyé (société de tumba francesa du Tivolí, regroupant des congos et des créoles).

Ñañigos

en fiesta,

Luis Patricio Landaluze, circa 1880, musée des Beaux-Arts,

La Havane

Jusqu'au XXe s., l'ethnocentrisme domine la pensée occidentale et justifiera des siècles de traite négrière. Considérer les hommes Noirs et Créoles comme inférieurs, à peine humains, a servi les intérêts économiques du vieux continent et de la colonisation par les Amériques.

Le Noir se devait, dans le meilleur des cas, être éduqué, élevé vers des principes moraux, dans la lumière du christianisme. Les pratiques animistes étaient considérées comme relevant de la sorcellerie ou signe d'attardement civilisationnel. De nos jours, et malgré le métissage, les cérémonies et cultes afro-cubains souffrent encore de cette imagerie de malfaisance barbare dans l'inconscient collectif.

Un acte abolitionniste pour lever des fonds et libérer des esclaves à Madrid, 1868, auteur inconnu

En 1888, avec l'abolition de l'esclavage, les cabildos

disparaissent en faveur des sociétés de gens de couleurs,

revêtant un "caractère récréatif et de secours mutuel"[78].

Les nañigos[79]et

autres

éléments séditieux en sont exclus. A la différence des anciens

cabildos, les sociétés acceptent la mixité ethnique, mais

gardent une continuité culturelle en n'exécutant que les

traditions propres à l'ethnie de l'ancien cabildo[80].

Les pratiques religieuses subsistent en secret dans les

sociétés, malgré la défaveur des autorités[81].

Dès 1880 avec la nouvelle loi sur les associations, la plupart des cabildos

ne se sont pas reconnus par les autorités. Ils maintiendront

illégalement leur organisation à partir des réseaux familiaux et

parentaux, formant ainsi des casas-templos et cofradias

où sont pratiqués divers cultes d'origine africaine ou

caribéenne (santería, palo, abakuá, arará, vodou,

spiritisme). Ces initiatives privées donneront lieu à des

persécutions du gouvernement jusqu'à la nouvelle constitution de

1940, autorisant la liberté de culte.

Avec la révolution de 1959, le nouveau régime appelle à en finir avec les discriminations raciales et religieuses, prônant l'unité du peuple dans le marxisme. Cela ne se fait pas sans difficultés ni paradoxes idéologiques. Le catholicisme en particulier, car pratiqué par le plus grand nombre, est considéré comme un frein à l'évolution vers le socialisme. Ainsi les religions chrétiennes seront séparées du domaine culturel afro-cubain considéré comme superstitieux et archaïques. Ceci n'empêchera pas le développement des formations folkloriques afro-cubaines sur toute l'île[82], les tournées des groupes à l'étranger et leur participation aux carnavals. Vers la fin des années '80, la lutte idéologique contre les religions s'estompe, l'industrie touristique contribuant indirectement à l'essor des cultures africaines.

En 1992, la liberté de culte est inscrite à la constitution et l'Etat

déclaré laïc. L'église catholique du fait de son organisation

internationale et son implantation locale continue à jouer un

rôle de contre-pouvoir ou de médiation, en particulier dans les

affaires de libération de prisonniers politiques[83].

Le premier cabildo carabalí dénommé Elugo ou Olugo date

de 1783, c'était l'appellation non-officielle de la Cofradia

de los Negros Carabalí fondé par Marcos Caballero. En

1877, on relate une sortie de la Comparsa Carabali Olugo, pour

commémorer le neuvième anniversaire du « Grito de

Yara »[84].

Le fait que certains héros de l'armée de libération (le général

Antonio Maceo Grajales et le brigadier Flor Crombet) furent très

proches du cabildo Olugo n'y est pas étranger.

Les registres de l'évêché de Santiago témoignent de l'existence du cabildo carabalí Elugo en 1889 dans le quartier français du Tivolí. Il fut enregistré comme congrégation catholique sous le patronage de Nuestra Señora del Carmén. La même année, ils se déplacent jusqu'au campement des mambis (armée de libération), dans le lieu-dit El tablón, proche de San Luis. Les activités musicales et de danse du cabildo feront partie des distractions du campement, quand les soldats ne seront pas au combat.

Défilé des enfants de la Carabalí Olugo, carnaval de Santiago © Kristina Wirtz

On trouve des traces écrites de la participation de la comparsa[85]

Olugo aux défilés de carnaval dès 1880, sous le nom de Comparsa

de los Negros Carabalí. Après

la loi sur les associations, elle défile en 1894 sous le nom de

Carabalí Oluggo. Cette Carabalí Olug(g)o

participe cette année-là parallèlement à la comparsa de

la Carabalí Izuama.

Ces comparsas sont composées de danseurs, musiciens et portes drapeaux et défilent lors de de diverses fêtes catholiques, nationales ou municipales. Ces deux carabalí répondront à l'appel des mouvements révolutionnaires contre les Espagnols et connaîtront les affres de la répression.

En 1902, le maire de Santiago supprime les défilés des comparsas carabalí pendant le carnaval, celles-ci "évoquant le triste passé de l'esclavage". La Olugo brave l'interdit et effectue un court défilé, avec des bannières représentant des noirs crépus en guise de protestation[86].

Roi & reine Olugo © Nicola Lo Calzo, années 2010, Regla, AF éditions

Le premier document municipal date une naissance officielle de

l'association cabildo en 1913, sous le nom de Olugo ou

Orugo. Cet ethnonyme fait référence à un dialecte africain du

Calabar. La raison sociale du cabildo est une « société

d'entraide et de secours mutuel ». Malgré l'origine ethnique carabalí

de la Olugo, on trouve dans son foyer une représentation

d'Eleguá, esprit protecteur africain d'origine yoruba. Ce

symbole récent témoigne d'une revendication de l'africanité au

travers du culte yoruba, standard cultuel le plus répandu à Cuba

de nos jours[87].

En 1919, le président Mario García Menocal obtient le soutien militaire

des Etats-Unis pour protéger les intérêts des centrales

sucrières américaines, victimes de mouvements sociaux sur le

territoire. Lors du carnaval, la carabalí Olugo va

entonner un chant contre l'interventionnisme américain[88].

Elle sera à la suite de cela interdite et condamnée à une

activité clandestine.

Nous retrouvons la trace en 1939 d'une nouvelle participation de

la Olugo au carnaval, mais face à l'absence de soutien, voire

des mesures répressives, le cabildo est dissout en 1940.

Il faudra attendre 1961 pour qu'il renaisse, avec 31 membres, puis

l'année suivante pour assister à son défilé lors du carnaval. En

1962, le conseil municipal de culture de Santiago lui octroie

une récompense, le considérant comme l'un des groupes

traditionnels qui comptent pour le carnaval, au même titre que

la Isuama, ou la tahona de la société de tumba

francesa.

En 1981, après le ravage de son foyer par un ouragan, la Carabalí Olugo

se déplace du Tivolí au quartier de Veguita del Galo où elle se

trouve toujours.

Comparsa caranbalí Olugo, carnaval de Santiago de Cuba, années 90

Comme nous l'avons vu précédemment, des membres de l'ethnie isuama de la Cofradia de los Negros Carabalí s'émancipent et créent leur propre cabildo en 1824[89]. Les isuama sont un sous-groupe de l'ethnie igbo, au Nord-Ouest de la Cross River au Nigéria.Le peu de sources disponibles ne nous permet pas d'affirmer une continuité ni une filiation directe avec la Comparsa Carabalí Isuama dont nous parlerons plus loin.

Un témoignage cite l'existence du Carabalí Izuana, ou Carabalí zona de

Santa Lucia, très populaire auprès des santiagueros dans les

années 1884-87. Il était question d'un groupe de défilé remarqué

pour ses tenues vestimentaires et le nombre de ses participants[90].

Santa Lucia était le nom de la paroisse auquel il était rattaché

et où résidait la patronne du cabildo.

Le premier document officiel en mairie de Santiago date la

naissance de la Comparsa Cabildo Isuama en 1894, continuant à

utiliser par tradition le terme cabildo[91].

La presse de l'époque fait état de sa première sortie pour la

fête de San Juan, le 24 juin 1894. Manuel Palacios Estrada vante

la sortie d'un cortège d'au moins 700 personnes lors du carnaval[92].

Cela paraît exagéré, ce comptage approximatif comprenait les

adhérents de la Isuama et la foule des sympathisants qui

s'étaient insérée à la comparsa. Cette forte popularité

nous donne un indice sur l'antériorité du cabildo. Il parait peu

vraisemblable qu'il ait remporté autant de succès dès sa

première année d'existence.

Reine et membres de la Carabalí Isuama, carnaval de Santiago de Cuba, 1989 © Judith Bettelheim

Le Cabildo Isuama dans sa version officielle de 1894 fût fondée par les frères Nápoles, dits "Baracoa". L'origine de cette fratrie est obscure et les sources diffèrent. Leur berceau familial était visiblement à Matanzas, où la plupart des sept frères étaient investis dans les activités de sociétés secrètes abakuá, mais également dans le cabildo carabalí brícamo Suama. La famille déménagea dans un village proche de Baracoa, où elle y gagnera son surnom, puis à Santiago où ils fonderont le Cabildo Isuama en référence à celui de Matanzas. Les frères Nápoles exerceront en ville des métiers d'artisan (tailleur, cordonnier, cigarier, etc).Le cabildo sera sous les auspices de San Juan Nepomuceno[93],

dont l'autel se trouve dans l'église de San Francisco. La

célébration de ce saint catholique cachait celle d'un esprit carabalí

appelé Pa Bonú. Les détails sur ce culte aujourd'hui disparu se

sont perdus dans les méandres d'une pratique rendue secrète,

pour éviter la répression des autorités.

Le foyer de la Isuama prendra place dans le quartier de Los

Hoyos, où elle réside toujours, sur le bas de la rue Carniceria.

En 1894, le cabildo comptait essentiellement des

artisans et petits commerçants.

Mambis, guerre d'indépendance de Cuba

La Isuama va jouer un rôle important dans les mouvements

insurrectionnels contre les colons espagnols et dans les

préparatifs de la guerre d'indépendance. Le général

indépendantiste Guillermón Moncada était très lié avec les

frères Nápoles lequels s'engagèrent dans l'armée de libération.

Pendant la guerre de 10 ans, la carabalí profitait des

sorties de sa comparsa pour faire transiter des armes et

médicaments dans ses tambours. Certaines strophes narrant les

faits d'armes de cette époque résonnent encore aujourd'hui dans

les défilés des comparsas carabalí[94].

Certainement lié à ces mouvements insurrectionnels, mais aussi avec des mesures répressives contre les pratiques de cultes africains, des membres des cabildos carabalí furent déportés. Ce fût le cas pour Fernando Nápoles, l'un des fondateurs de la Isuama qui fût déporté sur l'île de Ceuta en Méditerranée. De sa condition de vie sur place des plus précaires, il contractera la tuberculose. Il sera rapatrié à Cuba où il finira sa vie quelques mois avant le déclenchement de la Guerre des Dix Ans (1868-78).

Déportés cubains à Figueras, 1867

Malgré

l'implication des Isuama et Olugo dans la libération de

Santiago, les élites blanches vont observer un certain rejet de

leurs activités jusque dans les années 1950. Il faut clairement

y voir là une forme de racisme. La situation des Noirs va se

détériorer dès la sortie des guerres d'indépendance. Le

« péril Noir », fantasme hérité de la révolution

haïtienne est encore présent dans les idées reçues des blancs,

ainsi que le traumatisme des guerres de marronage. Au tournant

des deux siècles, s'y ajoutera la naissance du Parti des

Indépendants de Couleurs. 3000 de ses membres seront massacrés

par l'armée en 1912.

Au lieu de fréquenter ces cabildo-comparsas, ou des sociétés aux

racines africaines marquées, les mulâtres les plus élevés

socialement et économiquement préfèreront rejoindre des

associations comme La Luz de Oriente ou le Casino Cuba[95].

Des membres de la Isuama joueront cependant un rôle politique dans la vie municipale de Santiago, même si la place des Noirs dans l'administration et la politique locale restera très minoritaire jusque dans les années 30.

Danseuse au foyer de la Isuama © Irene Cruz Gilbert, années 2010

Les fonctions cultuelles des cabildos s'estompent avec les années et sont abolies définitivement en 1960, où ils sont convertis par le Conseil National de Culture en groupes folkloriques. Dans quelques cas exceptionnels, la carabalí jouera encore un rôle cultuel. Adrian H. Hearn témoigne en 2008 d'avoir assisté aux obsèques d'une dignitaire de la Carabalí Isuama. La défunte étant fille d'Oyá (déesse des cimetières dans la santería), les tambours rythmeront la messe dans l'église puis le cortège jusqu'au cimetière de Sainte Iphigénie. Nous retrouvons des manifestations du même type lors de funérailles nationales et religieuses pour des grandes figures de la culture cubaine (Lázaro Ros à la fin des années 90, Merceditas Valdés).

Comparsa Isuama au carnaval de Santiago de Cuba © Irene Cruz Gilbert, années 2010

mp3

: percussions

de la carabami Isuama (extrait)

L'analyse des règlements officiels des carnavals et la presse locale au XIXe et XXes. montre les difficultés d'exister pour toutes les comparsas noires[96]. Des interdictions à défiler aux mesures restrictives, ou à leur autorisation sans véritable soutien des élites, tout ceci n'a pas favorisé le développement des comparsas caranbalí.

A Santiago de Cuba, en 1909 et 1911, la presse se fait écho d'un Carabalí de la Plaza de Marte, participant au carnaval, en plus des Olugo et Isuama habituelles. En 1919, le quartier de Los Hoyos présente deux comparsas carabalí lors du carnaval, la Isuama et la Bata Amarilla. Cette dernière connût une courte existence.

Comme pour les comparsas de conga ou les sosyétés de tumba francesa, la concurrence était mieux venue d'un quartier à l'autre. Dans les années 1930, sortait en plus de la Isuama, la carabalí de Victoriana Vitué du quartier de Mejiquito[97].

Au carnaval de Santiago de 1938 vont défiler la Carabalí Macumba del Edén et la Carabalí de la Reina Salomé. Cependant, dès les années 1940, seule la Carabalí Izuama apparait sur les comptes-rendus de carnavals, au point d'être identifiée populairement comme LA Carabalí.

Dans les années '30 et '40,

beaucoup d'entreprises retirèrent leur soutien financier aux comparsas.

La situation économique du pays laissait peu de place au

développement de nouveaux groupes de défilé. Seuls quelques

grands sponsors tel que les alcools Bacardí ou les cigares Edén

apportaient encore leur soutien. D'autres part, la

discrimination sociétale et les luttes intestines n'ont pas

permis aux nouvelles comparsas carabalí de se

pérenniser.

Les seules comparsas carabalí qui subsistent actuellement sur l'île sont la Isuama et la Olugo à Santiago, ainsi que la Carabalí de Guantanamo.

Défilé de la Comparsa Carabali de Guantanamo, années 2020 © Miguel Angel García Velasco

Une fête de défilé débutait par la moyugbación, un salut

aux fondateurs de la carabalí. Les noms et grades de

chacun d'entre eux étaient déclamés, accompagnés par le

bruissement des chachas (hochets en osier) et le trémolo

des tambours.

Il continuait avec le rythme et la chorégraphie de la obbia,

dont les chants rendent hommage aux dignitaires et aux ancêtres.

Cette séquence fût religieuse, comme tout ce qui touche aux

défunts. Il est intéressant de noter en ce sens la similitude

avec la obia ou obeah pratiquée dans les îles

caribéennes anglophones[98].

Selon les témoignages que j'ai pu recueillir, la obbia de

carabali est maintenant exécutée lors de la rencontre de comparsas

carabalí et manifeste plutôt une volonté de défi mutuel,

en effectuant la meilleure prestation possible. Cet aspect

guerrier de la obbia rejoint celui du culte obeah

des communautés cimarón du Surinam[99]

.

Défilé de la Isuama, carnaval de Santiago de Cuba, © Irene

Cruz Gilbert, années 2010

Après l'exécution de la obbia, commence le cortège, au

son du paso de calle ou paso de camino, à la

vélocité modérée. Toute trace d'africanité dans la chorégraphie a

disparue ; encore un témoignage criant sur l'asservissement et la

machine à oublier, lourd tribut d'une époque coloniale pas si

lointaine. La chorégraphie du paso de calle est gracieuse

et mesurée, à la manière des danses de cour européennes du 18e

s.

Lorsque le cortège s'arrêtait, il pouvait arriver que soit

exécutée une contredanse, ou un quadrille à la française. Les

danseurs en couple se doivent d'un port altier, les avant-bras

suspendus et surtout se tenir à distance l'un de l'autre.

Une autre séquence, tombée en désuétude était le concours du rapto

de la reina.

Après décision du jury, la formation s'étant le mieux mise en

valeur, avait l'autorisation d'emmener plusieurs jours durant la

reine la carabalí adverse dans son foyer. Elle participait alors

aux activités domestiques du cabildo jusqu'à la fin des festivités

du carnaval. Nous retrouvons la même coutume dans la tahona

et sa partie hechacorral (litt. "faire

courrir"). Cette séquestration devait être d'ordre symbolique ;

nous imaginons difficilement une reine, femme de tête, accepter

docilement cette soumission.

La Isuama au théâtre Martí, Santiago de Cuba, © Irene Cruz Gilbert, années 2020

A la fin du défilé, une moyugbación

similaire à celle de préambule était alors déclamée, ainsi

qu'une obbia finale[100].

Dans les défilés contemporains des Isuama et Olugo, seules les

séquences de la obbia et du paso de camino sont

encore exécutées. La Carabalí de Guantanamo ne joue plus pour sa

part que le paso de camino.

Les cortèges des comparsas carabalí arborent

des tenues aux couleurs unies et soutenues, comme la plupart des

troupes de carnaval. Il faut que le groupe puisse être identifié

de loin et fasse de l'effet. Les couleurs criardes ne laissent

présager en rien du raffinement du costume. Dentelles, rubans et

broderies sont des éléments indispensables à l'habillage d'une

robe ou d'une jaquette.

Danseuse de la comparsa infantile Isuama, © Irene Cruz Gilbert, années 2010 |

Danseuse de la Carabali de Guantanamo, années 2020 © Miguel Angel García Velasco |

Les femmes portent des jupons et de longues robes larges et bouffantes à liserés colorés. Souvent leurs tenues sont bicolores, avec une base blanche ornée de soieries colorées. Elles rangent leurs cheveux sous des foulards savamment noués, portent des bijoux et leurs colliers de religion[101] de manière ostentatoire.

Danseuse Isuama © Judith Bettelheim, années 80

Les hommes sont vêtus de pantalons courts arrivant à la

cheville, des bas blancs et une chemise à jabot couverte d'une

jaquette brodée. Ils portent diverses formes de couvre-chefs, du

bicorne au bonnet de santería[102],

ou au chapeau de paille.

Le fantasme de la distinction des

cours européennes est à l'œuvre à travers ces tenues

vestimentaires, la retenue étant manifeste dans la manière

de se mouvoir et de danser.

Les porte-drapeaux arborent les

couleurs de la carabalí, ainsi que des slogans ou

maximes du moment.

Selon le grade de chacun à l'intérieur de l'organisation du cabildo, (vassal, consul, duc, roi) des accessoires les identifient : canne à pommeau, bicorne, épaulettes en passementeries, couronne. Le costume auquel on porte le plus de soin et de fastes est celui de la reine. Elle est vêtue d'une robe de tissu moiré ou constellé de perles et une couronne en verroterie. La reine était secondée dans les années 1940 et '50 par une princesse, rôle qui pouvait être tenu par un homme[103].

Bousculer l'ordre social et

politique est l'apanage des jours de carnaval. Le

travestissement, la transgression sexuelle dans les codes

vestimentaires et l'attitude corporelle était autorisé

dans ce cadre festif. Il n'empêche que cette tradition de

princesse travesti n'a pas duré, le

machisme de l'inconscient collectif cubain ayant repris le

dessus.

Danseuse et porteuse de poupée, foyer de la Isuama, anées 90 © Daniel Chatelain |

Danseuse et porteuse de poupée, foyer de la Olugo © Irene Cruz Gibert |

Nous ne trouvons plus de symboles religieux dans les défilés actuels de caranbalís, mais quelques marqueurs d'africanité. En effet, la reine porte toujours à la main une poupée représentant les ancêtres du cabildo, même type de poupée que nous retrouvons sur les autels dans les cultes afro-cubains[104]. Autre marqueur commun à d'autres comparsas est la symbolique des couleurs unies dans les costumes de défilé, désignant des orishas de la santeria ou leur saint catholique correspondant (Ochún et La Virgen del Cobre pour le jaune, Babalu Ayé et San Lázaro pour le violet, etc.). Les symboles carabalí d'origine se sont depuis longtemps effacés, au profit de ceux du culte lucumí, standard largement adopté sur toute l'île comme marqueur de culture africaine.

Carabalí Olugo - Défilé du Festival del Fuego, Santiago de Cuba © José Millet

La cloche

Joueur d'ekón, caranbalí Olugo © K. Wirtz

Cloche sans battant intérieur, frappée par une batte métallique.

Elle est de forme similaire à des cloches d'Afrique de l'Ouest,

ainsi que celle jouée dans les confréries abakuá. On la

nomme ekón ou muela, ou pico arado[

105]. La

cloche africaine utilisée d'origine, est remplacée

parfois par un soc de charrue, ou toute autre pièce métallique

aux mêmes propriétés. La cloche va battre la pulsation en

produisant deux sons, l'un grave et l'autre aigu. Elle donne

ainsi le cadre rythmique général auquel tous vont se référer.

A Guantanamo, la Carabalí utilise

une llanta[106],

comme dans les congas de carnaval.

Les cha-chas

Joueur de cha-cha, carabalí Olugo © K. Wirtz

Cha-cha, détail © K. Wirtz

Appelés également chanchaes ou marugas.

Hochets de forte dimension en

fibres végétales remplis de sonnailles. Sont

joués en paires, un hochet dans chaque main. On utilise les

fibres d'une liane grimpante commune, comme la bejuco de

cañasta ou bejuco de guanikí[107]

pour la confection du hochet. Ses fibres sont réputées pour

leur flexibilité et robustesse et utilisées en vannerie. On

remplira le hochet de pièces métalliques, comme des capsules de

bouteilles.

Hormis leur forte dimension, les

cha-chas sont très proches des erikundí utilisés

dans les confréries abakuá.

Deux joueurs de cha-chas

sont nécessaires à la polyrythmie au sein d'une comparsa

carabalí, chacun avec une paire de hochets.

La Carabalí de Guantanamo ne joue pas les cha-chas, mais

utilise un autre système de sonnailles : un gros cylindre

métallique rempli de graines et une paire de mini-haltères

remplies de sable.

Percussionnistes de la Carabali de Guantanamo, années 2020 © Miguel Angel García Velasco

Les tambours

Percussionnistes de la Carabali Izuama, auteur inconnu, années '70. Juan Medina Duany (sous-directeur) au centre, Hechevarria à la droite

Ce seront tous des bi-membranophones de taille différente, selon

le rôle qui leur est imparti à l'intérieur de la polyrythmie.

Elles sont frappées à l'aide d'une batte en bois d'une main,

l'autre servant à étouffer la peau opposée. Selon les comparsas,

seront présente de quatre à six grosses caisses. A Guantanamo,

seront jouée quatre parties différentes. Dans la Olugo et la

Isuama ce sont actuellement cinq parties.

Les voici ordonnées de la plus

aigüe à la plus grave :

- La repicadora :

ou repartidora.

Elle joue un rôle de soliste avec beaucoup de variations dans un

système de conversations avec la respondedora.

On l'appelle également quinto,

comme avec d'autres groupes où le tambour aigu

joue un rôle de soliste.

- La tambora:

petite grosse caisse, semblable à la tambora

ou bimba dans

la tumba francesa. On l'appelle également par sa fonction, fondo salidor. Elle exécute un rythme linéaire avec peu de

variation. Selon l'expression d'usage, elle remplit de bruit (llena

de ruido)

- La respondedora :

de registre medium. Le placement de ses « sons-clés »

crée un dialogue avec la repicadora.

En fonction des appels de cette dernière, le

joueur de respondedora exécute

des réponses, selon son inspiration.

- La tragualegua : littéralement

"transporter sur des lieues". Ce nom date de la

guerre d'indépendance. Grâce à sa forte dimension, on y cachait

alors des armes et médicaments. Une sortie de la comparsa

était un prétexte pour aller livrer des rebelles à l'extérieur

de la ville. De même que la pilonera, elle joue une base

sobre.

- La pilonera :

grosse caisse au diamètre imposant dont la caisse de résonance

est peu profonde. Elle joue une figure rythmique sur laquelle va